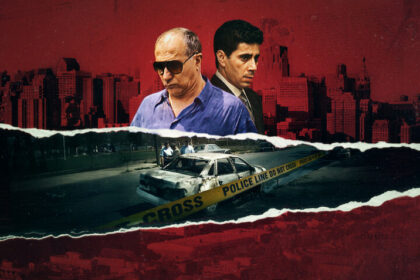

Netflix präsentiert „Der Bombenanschlag von Oklahoma City“, einen Dokumentarfilm unter der Regie von Greg Tillman, der auch drei Jahrzehnte, nachdem der tödlichste Terrorakt das Herz des Landes erschütterte, in der kollektiven Psyche nachwirkt. Der Film geht über die schrecklichen Ereignisse hinaus, um die regierungsfeindlichen Strömungen zu analysieren, die den Anschlag nährten, und wirft beunruhigende Fragen über das Fortbestehen dieses Extremismus im heutigen Amerika auf.

Der Tag, an dem das Herz des Landes blutete

An einem Morgen, der als strahlender Frühlingsmittwoch in Oklahoma City begann, explodierte um 9:02 Uhr ein gemieteter Ryder-Lastwagen, beladen mit einer verheerenden Bombe, vor dem Alfred P. Murrah Federal Building. Die Explosion, inszeniert vom ehemaligen US-Armeesoldaten Timothy McVeigh mit Unterstützung von Terry Nichols, zerfetzte das neunstöckige Gebäude und verwandelte ein Drittel davon augenblicklich in Schutt und zerdrückte Stockwerke. Der menschliche Tribut war katastrophal: 168 Menschen verloren ihr Leben, darunter 19 Kinder, viele davon in der Kindertagesstätte im zweiten Stock des Gebäudes. Das jüngste Opfer war erst vier Monate alt. Mehr als 684 Menschen wurden verletzt, einige davon schwer. Die Detonation, ausgelöst durch eine geschätzte 4000 bis 5000 Pfund schwere Bombe aus Ammoniumnitratdünger und Heizöl, war kilometerweit zu spüren und hinterließ die Innenstadt von Oklahoma City wie ein Schlachtfeld. Über 300 umliegende Gebäude wurden beschädigt oder zerstört, der finanzielle Schaden überstieg 650 Millionen Dollar. Unmittelbar danach, inmitten von Rauch, Sirenen und Chaos, richtete sich der Verdacht zunächst auf internationale Terrorgruppen, was die Ängste widerspiegelte, die durch den Anschlag auf das World Trade Center 1993 ausgelöst worden waren. Doch bald offenbarte sich die erschreckende Wahrheit: Es handelte sich um einen Angriff aus dem eigenen Land, die tödlichste Manifestation von Inlandsterrorismus in der Geschichte der Vereinigten Staaten.

Die Saat des Hasses: Waco, Ruby Ridge und der Aufstieg regierungsfeindlicher Wut

„Der Bombenanschlag von Oklahoma City“ argumentiert überzeugend, dass der Bombenanschlag von Oklahoma City nicht im luftleeren Raum stattfand. Er zeichnet akribisch die Wurzeln des Angriffs bis zu einer spezifischen, virulenten Strömung des regierungsfeindlichen Extremismus nach, die in den frühen 1990er Jahren aufblühte, angeheizt durch Ereignisse, die zu Sammelrufen für die radikale Rechte und die aufkeimende Milizbewegung wurden. Der Dokumentarfilm hebt zwei entscheidende Vorfälle hervor: die tödliche Konfrontation des FBI mit der Familie Weaver in Ruby Ridge, Idaho, im Jahr 1992 und das gewaltsame Ende der 51-tägigen Belagerung des Geländes der Branch-Davidian-Sekte in Waco, Texas – genau zwei Jahre vor dem Anschlag in Oklahoma City. McVeigh, ein zunehmend von der Bundesregierung desillusionierter Golfkriegsveteran, besuchte den Schauplatz während und nach der Belagerung. Er, zusammen mit Nichols und anderen in der Milizbewegung, betrachteten Ruby Ridge und Waco als Beweise für eine tyrannische Regierung, die Krieg gegen ihre eigenen Bürger führte, insbesondere gegen jene, die ihre Rechte gemäß dem Zweiten Verfassungszusatz ausübten. Diese Erzählung wurde durch Verschwörungstheorien über eine bevorstehende „Neue Weltordnung“ und Ängste verstärkt, die durch Waffenkontrollmaßnahmen wie den Brady Act geschürt wurden. McVeigh sah Bundesbeamte als Soldaten und wählte das Murrah Building, das Behörden wie ATF, DEA und den Secret Service beherbergte, als Ziel für seinen Angriff auf deren Kommandozentrale. „Der Bombenanschlag von Oklahoma City“ schildert eindrücklich, wie diese spezifischen Ereignisse, gefiltert durch eine Linse der Paranoia und extremistischer Literatur wie „The Turner Diaries“, McVeighs regierungsfeindliche Gesinnung in mörderische Entschlossenheit verwandelten.

Die Fahndung und der Schatten der Verschwörung

Der Dokumentarfilm schildert die massive FBI-Ermittlung mit dem Codenamen „OKBOMB“, die schließlich Zehntausende von Interviews und Hinweisen umfasste und Tonnen von Beweismaterial anhäufte. Die Erzählung betont, wie der Fall durch eine Kombination aus akribischer forensischer Arbeit und außergewöhnlichem Zufall gelöst wurde. Ein entscheidender Beweis tauchte am Folgetag des Anschlags auf, als Ermittler die Hinterachse des Ryder-Lastwagens bargen, was ihnen die Fahrzeug-Identifikationsnummer (VIN) lieferte, die sie zu einer Vermietungsagentur in Junction City, Kansas, führte. Augenzeugenbeschreibungen aus der Vermietungsagentur halfen, ein Phantombild des Mieters zu erstellen, der von Mitarbeitern eines örtlichen Motels als „Tim McVeigh“ identifiziert wurde. Der Zufallsfaktor erwies sich als ebenso entscheidend. Nur 90 Minuten nach der Explosion hielt der Oklahoma Highway Patrol Trooper Charlie Hanger etwa 80 Meilen nördlich von Oklahoma City einen gelben Mercury Marquis ohne Nummernschild an. Der Fahrer, Timothy McVeigh, wurde wegen des Tragens einer versteckten Waffe verhaftet. Als das FBI den Namen des Mieters zwei Tage nach dem Anschlag mit McVeigh in Verbindung brachte, stellten sie fest, dass ihr Hauptverdächtiger bereits in Gewahrsam war – nur Stunden vor seiner geplanten Freilassung. Diese glückliche Festnahme war entscheidend, da Beweise, die an McVeighs Kleidung bei seiner Verhaftung gefunden wurden, Spuren der in der Bombe verwendeten Chemikalien enthielten. Die Ermittlungen deckten schnell die Verschwörung auf und identifizierten McVeighs Armeekameraden Terry Nichols als Hauptkomplizen, der bei der Beschaffung der Materialien und dem Bau der Bombe half. Ein weiterer Armeefreund, Michael Fortier, wusste von dem Plan und sagte später im Austausch für eine reduzierte Strafe gegen McVeigh und Nichols aus. „Der Bombenanschlag von Oklahoma City“ erkennt auch die hartnäckigen Verschwörungstheorien an, die die offizielle Darstellung seit Jahrzehnten überschatten – Fragen nach weiteren Komplizen („John Doe #2“), angebliche Verbindungen zu weißen Suprematisten-Komplexen wie Elohim City oder gar ausländische Beteiligung –, auch wenn der Film sich vielleicht nicht ausführlich damit befasst. Obwohl der Dokumentarfilm weitgehend den offiziellen Ermittlungsergebnissen zu folgen scheint, berührt seine Untersuchung von McVeighs Verbindungen zur breiteren extremistischen Bewegung implizit die trüben Aspekte und unbeantworteten Fragen, die alternative Theorien weiterhin nähren und den Zuschauer über das volle Ausmaß des Netzwerks im Unklaren lassen, das McVeighs Weg zur Gewalt unterstützte.

Die bleibenden Narben: Stimmen der Überlebenden und der Verstorbenen

Wo „Der Bombenanschlag von Oklahoma City“ seine größte Wirkung entfaltet, ist die Darstellung des menschlichen Tributs. Der Dokumentarfilm stellt geschickt die abstrakten, hasserfüllten Motive der Täter dem greifbaren, lebenslangen Leid gegenüber, das den Opfern, Überlebenden und ihren Familien zugefügt wurde. Durch Archivmaterial und potenziell neue Interviews gibt der Film jenen eine Stimme, deren Leben unwiderruflich verändert wurde. Wir hören Geschichten wie die von Florence Rogers, die auf wundersame Weise auf einem schmalen Sims überlebte, nachdem das Büro der Kreditgenossenschaft im dritten Stock, in dem sie arbeitete, zerstört wurde, wobei sie acht Kollegen verlor, mit denen sie Jahrzehnte zusammengearbeitet hatte. Der Dokumentarfilm stellt PJ Allen vor, den jüngsten Überlebenden des Anschlags, der damals erst 18 Monate alt war und immer noch die physischen Narben trägt – schwere Verbrennungen und Lungenschäden, die seine Stimme und Atmung beeinträchtigen –, aber 30 Jahre später ein Beispiel für Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit ist. Der Schmerz der Familien ist spürbar, wie am Beispiel von Aren Almon deutlich wird, deren einjährige Tochter Baylee durch ein ikonisches, herzzerreißendes Foto, das ein Amateurfotograf am Tatort aufnahm, zu einem unfreiwilligen Symbol verlorener Unschuld wurde. Der Feuerwehrmann Chris Fields, der auf diesem Foto festgehalten wurde, wie er Baylee im Arm hält, steht stellvertretend für die Tausenden von Rettungskräften, die mit unvorstellbarem Grauen und Trauma konfrontiert waren.

Gerechtigkeit, Sicherheit und das Erbe der Angst

Der Dokumentarfilm untersucht die schnellen und komplexen rechtlichen und politischen Reaktionen auf den Anschlag. Der Bundesprozess gegen Timothy McVeigh wurde aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Suche nach einer unparteiischen Jury in Oklahoma nach Denver verlegt. Er wurde in 11 Anklagepunkten für schuldig befunden, darunter Mord an acht Bundesbeamten, und zum Tode verurteilt. McVeigh wurde am 11. Juni 2001 durch tödliche Injektion hingerichtet. Terry Nichols sah sich einem komplexeren Gerichtsverfahren gegenüber. In seinem separaten Bundesprozess wurde er der Verschwörung und in acht Fällen des Totschlags im Zusammenhang mit den getöteten Bundesbeamten für schuldig befunden. Die Bundesjury konnte sich jedoch nicht auf die Todesstrafe einigen, was zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Bewährung führte. Da die Bundesanklagen nur die acht Bundesbeamten umfassten, stellte der Bundesstaat Oklahoma Nichols später wegen Mordes an den übrigen 160 Opfern sowie wegen fötalen Totschlags vor Gericht. Im Jahr 2004 befand ihn eine staatliche Jury in allen 161 Mordanklagen für schuldig, konnte sich aber erneut nicht auf die Todesstrafe einigen, was zu einer weiteren lebenslangen Haftstrafe ohne Bewährung führte. Dieses doppelte Gerichtsverfahren unterstreicht die Entschlossenheit des Rechtssystems, Nichols für jedes verlorene Leben zur Rechenschaft zu ziehen, auch wenn die Todesstrafe unerreichbar blieb. Der Anschlag selbst ereignete sich am 19. April 1995.

Staatliche Konsequenzen und abgeleitete Gesetze

Über die Prozesse hinaus löste der Anschlag bedeutende legislative und politische Veränderungen aus. Der Kongress verabschiedete 1996 den Antiterrorism and Effective Death Penalty Act (AEDPA). Obwohl darauf abzielend, Terrorismus abzuschrecken und den Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, schränkte der AEDPA umstritten die Habeas-Corpus-Rechte ein, verschärfte die Einwanderungsgesetze und erweiterte die Bundesbefugnisse bei terrorismusbezogenen Straftaten. Nach einer von Präsident Clinton angeordneten Schwachstellenanalyse wurde durch die Executive Order 12977 das Interagency Security Committee (ISC) eingerichtet, um einheitliche Sicherheitsstandards zu schaffen. Dies führte zur weit verbreiteten Einführung von Maßnahmen, die zuvor ungewöhnlich waren: Betonbarrieren (anfangs Jersey-Barrieren, später dauerhafte Installationen), vergrößerte Abstände zwischen Gebäuden und Straßen, verbesserte Besucherkontrollen (Magnetometer, Röntgengeräte), explosionssichere Fenster und Gebäudestrukturen sowie verstärkte Überwachung.

„Der Bombenanschlag von Oklahoma City“ heute: Echos des Extremismus

Die wahre Kraft von „Der Bombenanschlag von Oklahoma City“ liegt in seiner Argumentation über die dringende zeitgenössische Relevanz des Anschlags. Er verortet den Anschlag von 1995 nicht nur als historisches Ereignis, sondern als erschreckende Vorwegnahme des regierungsfeindlichen Extremismus, der Verschwörungstheorien und des Potenzials für politische Gewalt, die die Vereinigten Staaten weiterhin beunruhigen. Der Film legt nahe, dass die Ideologien, die McVeigh motivierten – das tiefe Misstrauen gegenüber der Bundesautorität, die wahrgenommene Bedrohung der Freiheiten und die Bereitschaft zur Gewaltanwendung – nicht verschwunden sind, sondern sich weiterentwickelt und neue Plattformen gefunden haben.

Wo kann man „Der Bombenanschlag von Oklahoma City“ sehen?