Ein Präsident, der Wahlergebnisse ablehnt, Betrugsvorwürfe erhebt und die Medien als „Fake News“ bezeichnet, stachelt einen wütenden Mob an, den Kongress der Nation zu stürmen. Dieses Szenario, das dem amerikanischen Publikum bekannt vorkommt, ist das Thema des neuen Dokumentarfilms der für den Oscar nominierten brasilianischen Filmemacherin Petra Costa, der sich auf den turbulenten Aufstieg und Fall des rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro konzentriert. Der Film, Apokalypse in den Tropen, ist eine thematische Fortsetzung von Costas früherem Werk Am Rande der Demokratie, das die politischen Krisen analysierte, die zu Bolsonaros Aufstieg führten. Dieser neue Dokumentarfilm argumentiert, dass man, um die jüngste Geschichte Brasiliens zu verstehen, über die Politiker hinausblicken und eine tiefere, mächtigere Kraft untersuchen muss: den kometenhaften Aufstieg des evangelikalen Christentums zu einer politischen Macht. Der Film präsentiert eine Nation, in der die Grenze zwischen Demokratie und Theokratie gefährlich verschwommen ist, und stellt Brasiliens Geschichte nicht als isoliertes Ereignis dar, sondern als abschreckendes Fallbeispiel und dringende Warnung für andere Demokratien, die mit der globalen Welle des Rechtspopulismus konfrontiert sind. Er nutzt die brasilianische Erfahrung, um eine Autopsie eines spezifischen Modells des demokratischen Verfalls durchzuführen, das mit einer politischen Krise beginnt, die das öffentliche Vertrauen in säkulare Institutionen untergräbt und ein spirituelles Vakuum schafft, das begierig von absolutistischen religiösen Ideologien gefüllt wird, die den Staat selbst bedrohen.

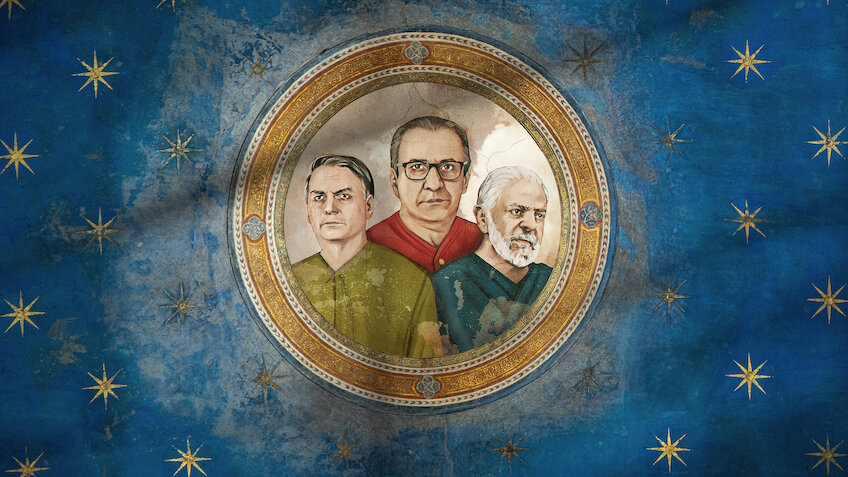

Die Macht hinter dem Thron: Der Königsmacher und sein Gefäß

In einer bewussten narrativen Entscheidung rückt der Dokumentarfilm Jair Bolsonaro selbst aus dem Zentrum. Während seine Anwesenheit konstant ist, porträtiert ihn der Film weniger als Drahtzieher und mehr als Gefäß: eine charismatische, aber ideologisch hohle Marionette, die von ihrem inneren Zirkel mit Schlagworten gefüttert wird. Der wahre Protagonist dieses politischen Dramas ist Silas Malafaia, ein wohlhabender, einflussreicher und sich selbst vermarktender pentekostaler Fernsehprediger. Der Film, der einen außergewöhnlichen, mehrjährigen Zugang zu Malafaia sicherte, präsentiert ihn als den „Königsmacher“, einen Titel, den er annimmt. Er ist der Puppenspieler, der ideologische Motor hinter dem Thron. Mit seiner riesigen Medienplattform als Kanzel stellt Malafaia die brasilianische Politik als einen existenziellen Kulturkampf dar, eine heilige Schlacht zwischen traditionellen Familienwerten und einer „satanischen“ linken Agenda. Der Film enthüllt seine Anhängerschaft zur Dominion-Theologie, dem Glauben, dass Christen beauftragt sind, die Kontrolle über die „sieben Berge des Einflusses“ der Gesellschaft zu übernehmen – Familie, Religion, Bildung, Medien, Kunst, Wirtschaft und Regierung. Diese Dynamik legt eine wirksame politische Formel offen: Der Königsmacher liefert die theologische Rechtfertigung und das Basisnetzwerk, während der politische Führer den populistischen Anklang liefert. Die ideologische Leere des Gefäßes ist kein Fehler, sondern ein Merkmal, das es ihm ermöglicht, zu einer leeren Leinwand zu werden, auf die die Agenda der Bewegung projiziert wird, wobei die Hingabe seiner Anhänger nicht auf die Politik, sondern auf seine wahrgenommene göttliche Salbung gerichtet ist.

Die tektonische Verschiebung: Die Chronik des Aufstiegs eines politischen Glaubens

Der Dokumentarfilm begründet sein Argument mit einer „tektonischen Verschiebung“ in der brasilianischen Gesellschaft: dem explosiven Wachstum der evangelikalen Bevölkerung von nur 5 Prozent auf über 30 Prozent in vier Jahrzehnten, eine der schnellsten religiösen Transformationen der modernen Geschichte. Der Film verfolgt die Ursprünge dieser Bewegung bis zum Kalten Krieg zurück und postuliert, dass die Marke des rechtsgerichteten Evangelikalismus, die heute die brasilianische Politik dominiert, größtenteils ein US-Import ist. In den 1960er und 70er Jahren, als eine progressive, sozial engagierte „Befreiungstheologie“ in der katholischen Kirche Lateinamerikas an Boden gewann, sahen politische Interessen der USA darin eine kommunistische Bedrohung. Als Reaktion darauf wurde Unterstützung an amerikanische evangelikale Missionare wie Billy Graham gelenkt, dessen massive antikommunistische Kundgebungen von der brasilianischen Militärdiktatur gefördert und ausgestrahlt wurden. Diese Intervention half, eine Form des Christentums zu kultivieren, die von Natur aus mit konservativer, autoritärer Politik übereinstimmte. In den folgenden Jahrzehnten wuchs diese Bewegung, indem sie soziale Dienste und spirituelle Führung in von Staat vernachlässigten Gemeinschaften anbot. Schließlich wurde diese riesige und organisierte Bevölkerung zu einem entscheidenden politischen Block mobilisiert, was es für einen rechten Kandidaten fast unmöglich machte, eine nationale Wahl zu gewinnen, ohne zuvor die evangelikale Wählerschaft zu umwerben. Der Film stellt die Krise nicht als plötzliches spirituelles Erwachen dar, sondern als das erfolgreiche Ergebnis einer geopolitischen Strategie, bei der eine aus außenpolitischen Gründen gepflanzte Ideologie zu einer Kraft heranreifte, die in der Lage war, den Staat zu erobern.

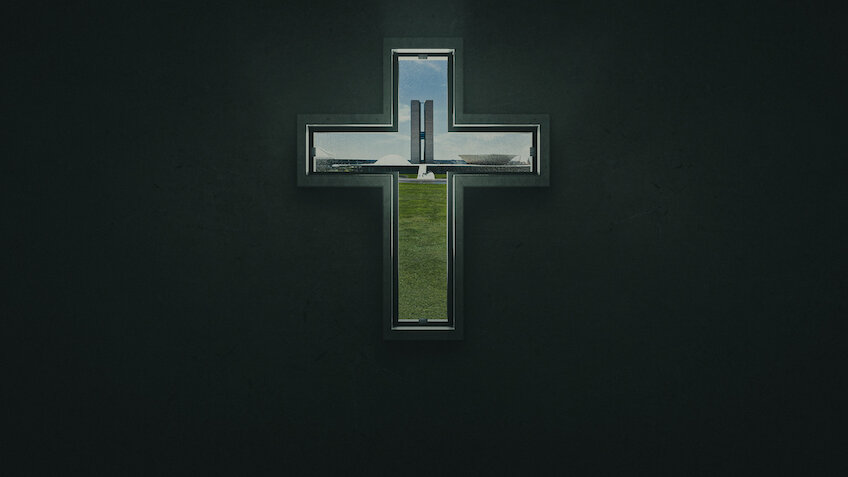

Die Enthüllung der Apokalypse

Der Titel des Films, Apokalypse in den Tropen, hat eine doppelte Bedeutung. Er bezieht sich nicht nur auf die katastrophale Vision des Weltuntergangs aus der Offenbarung des Johannes, sondern auch auf die ursprüngliche griechische Bedeutung des Wortes Apokalypse: eine „Enthüllung“. Der Dokumentarfilm versucht, den Schleier über Brasiliens Krise zu lüften und die Zerbrechlichkeit seiner demokratischen Strukturen aufzudecken. Costa verwendet einen poetischen, essayistischen Erzählstil und reflektiert in ihrer eigenen Stimme über ihre säkulare Erziehung, während sie sich mit dem religiösen Eifer auseinandersetzt, den sie dokumentiert. Der Film ist in Kapitel mit biblischen Konnotationen gegliedert, und sein visueller Teppich verwebt majestätische Drohnenaufnahmen von Kundgebungen, rohe Handkameraaufnahmen aus dem Inneren der politischen Maschinerie und Archivmaterial. Ein starkes wiederkehrendes Motiv ist die Verwendung von Nahaufnahmen apokalyptischer Gemälde von Künstlern wie Hieronymus Bosch und Pieter Bruegel, die das zeitgenössische politische Drama visuell mit einem zeitlosen theologischen Rahmen von Gericht und heiligem Krieg verbinden. Diese ästhetische Wahl unterstreicht ein zentrales Argument: Die Theologie der Endzeit wurde als politisches Werkzeug umfunktioniert. Der Film entlarvt eine Eschatologie, die von Persönlichkeiten wie Malafaia vertreten wird, in der weltliches Chaos kein zu vermeidendes Unglück ist, sondern ein potenzieller Katalysator für die Wiederkunft Christi, was eine politische Bewegung schafft, die nicht daran interessiert ist, Krisen zu lösen, sondern sie vielleicht zu beschleunigen.

Von viraler Plage zu politischem Aufstand

Das Kapitel des Dokumentarfilms über die COVID-19-Pandemie dient als drastisches Fallbeispiel für diese Weltanschauung in Aktion. Es zeigt, wie die Regierung Bolsonaro auf die Katastrophe der öffentlichen Gesundheit nicht mit Wissenschaft, sondern mit Gebeten reagiert. Brasiliens erschütternde Todeszahl, eine der höchsten der Welt, wird als mit „alttestamentlicher Wut“ ansteigend beschrieben, während der Präsident achselzuckend meinte, „wir werden alle eines Tages sterben“. Der Film legt nahe, dass dieser immense Verlust eine verzweifelte Bevölkerung nur noch begieriger machte, an einen messianischen Führer zu glauben. Die Erzählung gipfelt im Sturm auf die Regierungsgebäude Brasiliens. Erschütternde Nahaufnahmen fangen einen gewalttätigen Mob ein, der den Nationalkongress, den Obersten Gerichtshof und den Präsidentenpalast in einem Angriff mit bewussten Parallelen zur Insurrektion vom 6. Januar in den Vereinigten Staaten schändet. Die Unruhen werden als direkte Folge von Bolsonaros Weigerung, seine Niederlage einzugestehen, und Malafaias Aufrufen zu einer militärischen Intervention dargestellt. In diesem Rahmen ist die Zerstörung demokratischer Institutionen kein Nihilismus, sondern ein Akt der Reinigung. Wenn eine politische Bewegung glaubt, dass irdische Zerstörung eine Voraussetzung für eine göttliche Zukunft ist, wird Gewalt zu einem legitimen Werkzeug und Kompromiss zu einer Unmöglichkeit.

Das unvollendete Kapitel

Obwohl Apokalypse in den Tropen das Ende von Bolsonaros Präsidentschaft dokumentiert, bietet er eine ernüchternde Schlussfolgerung: Seine Wahlniederlage ist nicht das Ende der Geschichte. Die mächtige, organisierte und tief verwurzelte evangelikale politische Bewegung, die ihn an die Macht brachte, bleibt ein fester Bestandteil der brasilianischen Landschaft. Die letzte Warnung des Dokumentarfilms ist, dass die Kräfte, die die Grenzen zwischen Kirche und Staat verwischt haben, nicht zurückgewichen sind und dass Brasiliens junge, säkulare Demokratie weiterhin prekär im Gleichgewicht hängt. Der Film, eine Produktion von Unternehmen wie Busca Vida Filmes und Plan B Entertainment, hat heute weltweit auf Netflix Premiere.