Eine neue Dokumentarserie, die heute weltweit auf Netflix veröffentlicht wurde, bietet eine ernüchternde Untersuchung von vier grundlegenden Tragödien, die die moderne südkoreanische Psyche geprägt haben. Die achtteilige Serie Das Echo der Überlebenden: Schreckensereignisse in Korea, produziert vom koreanischen Sender MBC, geht über geschönte historische Darstellungen hinaus, um die schmerzhaften und oft unterdrückten Wahrheiten hinter Ereignissen aufzudecken, die unauslöschliche Narben im kollektiven Gedächtnis der Nation hinterlassen haben. Die Serie geht von einer klaren und herausfordernden Prämisse aus: Manche Geschichten sind zu schmerzhaft, um sie noch einmal zu durchleben, aber viel zu wichtig, um sie zu vergessen.

Das Projekt wird von Regisseur Jo Seong-hyeon geleitet, dessen früheres Werk, die gefeierte Dokuserie Im Namen Gottes: Der heilige Verrat aus dem Jahr 2023, seinen Ruf für unerschrockenen investigativen Journalismus begründete. Diese neue Serie fungiert als thematischer Nachfolger, bei dem Jo und sein Kreativteam ihre Untersuchung von der spezifischen Pathologie religiöser Ausbeutung auf ein breiteres Spektrum gesellschaftlicher Traumata ausweiten. Der methodische Ansatz bleibt konsequent: eine „überlebendenzentrierte Perspektive“, die persönliche Zeugnisse über abstrakte Analysen stellt. Durch eine sorgfältige Kombination aus intimen Interviews und seltenem Archivmaterial will die Serie nicht nur die erschütternden Ereignisse nachzeichnen, sondern auch die anhaltende Widerstandsfähigkeit derjenigen erforschen, die sie durchlebt haben, und versucht, das öffentliche Gedächtnis durch die Verstärkung lange ungehörter Stimmen neu zu gestalten.

Die Serie erscheint in einer Zeit breiterer gesellschaftspolitischer Aufarbeitung in Südkorea, in der es einen neuen Impuls gibt, vergangene Katastrophen neu zu untersuchen und Institutionen zur Rechenschaft zu ziehen, wie zeitgenössische Regierungsmaßnahmen in Bezug auf jüngere Tragödien belegen. Die vier für diese Serie ausgewählten Ereignisse sind keine unzusammenhängenden Vorfälle; sie sind sinnbildlich für die ausgeprägten und oft brutalen Wachstumsschmerzen einer Nation, die eine der schnellsten Transformationen der modernen Geschichte durchläuft. Jede Tragödie dient als Fallstudie für eine andere Facette der dunklen Seite des „Wunders am Han-Fluss“: die heimtückische Natur religiöser Ausbeutung, die in einer Gesellschaft im Wandel gedeiht, die systematische Gewalt eines autoritären Staates, der von seinem internationalen Image besessen ist, die nihilistische Wut, die aus extremer wirtschaftlicher Ungleichheit entsteht, und die katastrophalen Folgen unternehmerischer Gier, begünstigt durch staatliche Korruption. In diesem Kontext überschreitet Das Echo der Überlebenden das Dokumentarformat und wird zu einem Akt filmischer Wahrheit und Versöhnung, der eine globale Plattform nutzt, um eine nationale Konversation über den menschlichen Preis des eigenen Fortschritts zu erzwingen.

Eine tiefere Untersuchung von Glaube und Ausbeutung

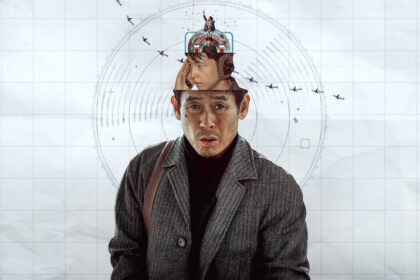

Die Serie beginnt damit, bekanntes Terrain für ihren Regisseur zu betreten, indem sie die Untersuchung des Kults Jesus Morning Star (JMS) erweitert, der ein zentraler Fokus von Im Namen Gottes: Der heilige Verrat war. Diese neue Untersuchung bringt neue Zeugenaussagen hervor und liefert einen tieferen Kontext für die jahrzehntelangen Vorwürfe der Gehirnwäsche und des sexuellen Fehlverhaltens, die von ihrem Anführer Jeong Myeong-seok orchestriert wurden. Die Erzählung porträtiert Jeong als charismatischen, selbsternannten Propheten, der seine Providence-Bewegung in den 1980er Jahren gründete und erfolgreich aus den Reihen von Elite-Universitätsstudenten rekrutierte, indem er seine Organisation durch Sport- und Sozialvereine in das Campusleben einbettete.

Der Dokumentarfilm zeichnet die lange und zyklische juristische Verfolgung von Jeong nach. Dazu gehören seine Flucht aus Südkorea im Jahr 1999 nach einer Fernsehdokumentation, eine anschließende internationale Fahndung, die in einer Interpol-Fahndung gipfelte, und seine schließliche Auslieferung aus China, um sich der Justiz zu stellen. Seine erste Verurteilung führte zu einer 10-jährigen Haftstrafe wegen der Vergewaltigung mehrerer Anhängerinnen, eine Haftzeit, die mit seiner Freilassung im Jahr 2018 endete. Die Serie dokumentiert dann seine Rückfälligkeit und beschreibt seine erneute Verhaftung und Anklage im Jahr 2022 wegen neuer Vorwürfe des sexuellen Übergriffs auf mehrere Anhängerinnen, darunter ausländische Staatsangehörige aus Australien und Hongkong. Der komplexe Rechtsstreit, der folgte, ist ein zentraler Fokus und zeichnet seine ursprüngliche 23-jährige Strafe, deren umstrittene Reduzierung auf 17 Jahre im Berufungsverfahren und die endgültige Bestätigung dieses Urteils durch den Obersten Gerichtshof des Landes nach.

Eine entscheidende Dimension dieser Untersuchung ist die Aufdeckung von institutionellem Versagen und Mittäterschaft. Die Serie berührt die angebliche Existenz der „Sasabu“-Fraktion, einer Gruppe von JMS-Anhängern, die Berichten zufolge innerhalb der südkoreanischen Polizei operiert und beschuldigt wird, Ermittlungen zu den Aktivitäten des Kults behindert zu haben. Dieser Erzählstrang wird durch die kürzliche Suspendierung eines Polizeihauptmanns wegen seiner Rolle bei der Behinderung der Ermittlungen gegen Jeong untermauert. Die Macht und der Einfluss der JMS-Organisation werden ferner durch ihre aggressiven rechtlichen Taktiken veranschaulicht, einschließlich der Einreichung von einstweiligen Verfügungen, um die Ausstrahlung sowohl dieser Serie als auch ihres Vorgängers zu blockieren, mit dem Argument, dass die Sendungen das Prinzip der Unschuldsvermutung verletzen und einen Angriff auf die Religionsfreiheit darstellen.

Der Fall JMS, wie er dargestellt wird, geht über einen rein nationalen koreanischen Kontext hinaus und entpuppt sich als ein ausgeprägt transnationales Phänomen. Die Verbrechen, für die Jeong verurteilt wurde, wurden in ganz Asien begangen, in Malaysia, Hongkong und China, mit Opfern aus der ganzen Welt. Der Kult selbst unterhält ein globales Netzwerk mit Berichten über Operationen in mindestens 70 Ländern, einschließlich aktiver Zweigstellen in Australien und Malaysia. Die Dokumentarserie selbst ist zu einem entscheidenden Akteur geworden, um dieser globalen Reichweite entgegenzuwirken. Die erste Serie, Im Namen Gottes, hatte eine spürbare internationale Wirkung und veranlasste Zuschauer in anderen Ländern, Informationen über lokale JMS-Zweige zu teilen und Überlebende außerhalb Koreas zu stärken. Die Veröffentlichung dieser neuen Serie mit ihren frischen Zeugenaussagen deutet auf eine Rückkopplungsschleife hin, in der die mediale Aufmerksamkeit mehr Opfer ermutigt, sich zu melden, und so eine globale, digital vernetzte Gemeinschaft von Überlebenden schafft. Der Dokumentarfilm wirkt somit als eine mächtige Gegenkraft, die den Schleier des Schweigens durchbricht, der es solchen Organisationen ermöglicht, über Grenzen hinweg zu operieren, und bietet eine Plattform für ein kollektives, internationales Zeugnis gegen sie.

Aufdeckung staatlich sanktionierter Gräueltaten im „Brothers Home“

Die Serie widmet einen bedeutenden Teil ihrer Erzählung den schrecklichen Ereignissen, die sich im „Brothers Home“ (Hyeongje Bokjiwon) in Busan ereigneten, einer Einrichtung, die als koreanisches Konzentrationslager bezeichnet wurde. Offiziell als Wohlfahrtseinrichtung für „Vagabunden“ von den 1970er Jahren bis zu seiner Aufdeckung 1987 betrieben, war das „Brothers Home“ in Wirklichkeit ein staatlich sanktioniertes Internierungslager. Tausende von Menschen – darunter Obdachlose, Menschen mit Behinderungen, Kinder und sogar studentische Demonstranten – wurden willkürlich von der Polizei und dem Personal der Einrichtung von der Straße geholt, illegal eingesperrt und einer Litanei von Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt.

Durch erschütternde Zeugenaussagen von Überlebenden rekonstruiert der Dokumentarfilm ein Regime systematischer Gewalt. Die Insassen wurden zu unbezahlter Arbeit in den mehr als 20 Fabriken der Einrichtung gezwungen, wo sie Waren für den Export herstellten. Sie erlitten ständige körperliche und sexuelle Übergriffe, Folter und Hunger. Die offizielle Zahl der Todesopfer aus der Einrichtung wird heute auf mindestens 657 geschätzt, wobei die Sterberaten durch Krankheiten und Missbrauch weit über dem nationalen Durchschnitt lagen. Medizinische Aufzeichnungen deuten auf die erzwungene Verabreichung von Antipsychotika zur Kontrolle hin, und es gibt Hinweise darauf, dass einige der im Heim inhaftierten Kinder auf dem internationalen Adoptionsmarkt verkauft wurden.

Die Serie macht deutlich, dass diese Gräueltaten nicht die Handlungen einer einzelnen abtrünnigen Institution waren, sondern aktiv durch die staatliche Politik ermöglicht und gefördert wurden. Die Misshandlungen wurden im Rahmen einer offiziellen Regierungsrichtlinie aus dem Jahr 1975 zur „Säuberung“ der Straßen durchgeführt, eine Kampagne, die im Vorfeld der Asienspiele 1986 und der Olympischen Spiele 1988 in Seoul intensiviert wurde. Polizei und lokale Beamte erhielten Anreize, so viele „Vagabunden“ wie möglich zusammenzutreiben, und das „Brothers Home“ erhielt staatliche Subventionen basierend auf der Anzahl der inhaftierten Personen. Die Komplizenschaft des Staates war tiefgreifend; das mächtige Verteidigungssicherheitskommando des Militärs nutzte die Einrichtung als geheimes Gefängnis, um Personen zu internieren und zu überwachen, die nach dem drakonischen Nationalen Sicherheitsgesetz als politisch „verdächtig“ galten.

Der letzte Teil dieses Erzählbogens beschreibt den jahrzehntelangen Kampf um Gerechtigkeit. Die Einrichtung wurde erstmals 1987 von einem Staatsanwalt, Kim Yong-won, aufgedeckt, der zufällig eine Zwangsarbeitergruppe entdeckte. Die anschließende Untersuchung wurde jedoch unterdrückt, und der Besitzer der Einrichtung, Park In-geun, erhielt nur eine milde Strafe wegen Veruntreuung, während er vom Vorwurf der illegalen Inhaftierung freigesprochen wurde. Der Dokumentarfilm zeichnet den unermüdlichen Aktivismus von Überlebenden wie Han Jong-sun und Choi Seung-woo nach, deren Kampf schließlich zur Verabschiedung eines Sondergesetzes im Jahr 2020 führte. Dieses Gesetz richtete eine neue Wahrheits- und Versöhnungskommission ein, die 2022 den Vorfall im „Brothers Home“ offiziell als „schwerwiegende Verletzung der Menschenrechte“ und als Akt „staatlicher Gewalt“ anerkannte und schließlich eine offizielle Entschuldigung des Staates und Unterstützung für die Opfer empfahl.

Die Geschichte des „Brothers Home“ ist eine erschreckende Illustration der Biopolitik, einer Regierungsform, bei der der Staat Macht über die bloße biologische Existenz seiner Bürger ausübt. Die offizielle Politik zur „Säuberung“ der Straßen definierte bestimmte Menschen nicht als Bürger, die Hilfe benötigten, sondern als soziale Kontaminanten, die aus dem Staatskörper entfernt werden mussten, um ein modernes, geordnetes nationales Image für ein internationales Publikum zu schaffen. Das Leben der Insassen wurde systematisch entwertet und für das nationale Ansehen im Vorfeld der Olympischen Spiele geopfert. Diese Auslöschung der Persönlichkeit ist ein wiederkehrendes Thema in den Berichten der Überlebenden: die Zuweisung einer Nummer anstelle eines Namens oder die vollständige Ersetzung der eigenen Identität. In diesem Kontext reduzierten die Handlungen des Staates die Bürger auf das, was der Philosoph Giorgio Agamben als „nacktes Leben“ bezeichnete – Leben, das ohne Konsequenzen genommen werden kann. Die formelle Erklärung der „staatlichen Gewalt“ durch die Wahrheits- und Versöhnungskommission ist daher von tiefgreifender Bedeutung. Es ist ein offizieller Akt, der die Opfer wieder in die nationale Erzählung als Bürger einschreibt, deren Rechte von ebenjenem Staat verletzt wurden, der sie schützen sollte. Indem der Dokumentarfilm ihre lange zum Schweigen gebrachten Stimmen verstärkt, beteiligt er sich direkt an diesem entscheidenden Akt der historischen und politischen Wiederherstellung.

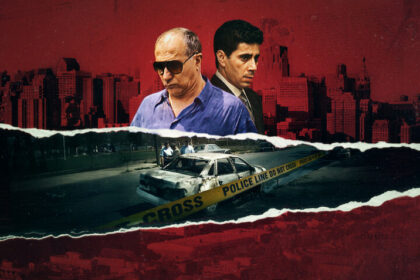

Klassenhass und eine Welle der Gewalt: Die Jijonpa-Morde

Die dritte Tragödie, die von der Serie untersucht wird, ist der Fall der Jijonpa, oder der „Obersten Bande“, einer Gruppe, deren kurze, aber außergewöhnlich gewalttätige Verbrechensserie in den Jahren 1993 und 1994 die Nation erschütterte. Die Bande, gegründet von einem ehemaligen Sträfling namens Kim Gi-hwan, bestand aus anderen Ex-Häftlingen und arbeitslosen Arbeitern, die durch eine klare und brutale Ideologie vereint waren: einen tief sitzenden Hass auf die Reichen. Ihre Doktrin, wie sie sie formulierten, war einfach: „Wir hassen die Reichen“.

Ihre Methoden waren so kalkuliert wie ihr Motiv roh war. Die Bande richtete ein abgelegenes Versteck mit einer maßgefertigten Verbrennungsanlage und Gefängniszellen im Keller ein, die für die Beseitigung ihrer Opfer konzipiert waren. Sie sammelten ein Arsenal an Waffen, darunter Schusswaffen und Dynamit, mit dem erklärten Ziel, eine Milliarde Won von ihren Zielen zu erpressen. Ihre Opfer wurden nicht zufällig ausgewählt, sondern aufgrund der auffälligen Symbole des neu entdeckten Reichtums der Ära. Das Fahren eines Luxusautos wie eines Hyundai Grandeur oder das Erscheinen auf einer Mailingliste des exklusiven Hyundai-Kaufhauses reichte aus, um jemanden für eine Entführung zu markieren.

Die Serie schildert die eskalierende Brutalität der Bande. Ihre Verbrechen begannen mit einem „Übungsmord“ an einer jungen Frau, die sie als nicht reich genug für ein „echtes“ Opfer ansahen, und umfassten die Hinrichtung eines ihrer eigenen Mitglieder wegen Diebstahls von Geldern. Ihre Kampagne aus Entführung und Erpressung gipfelte im Mord an einem wohlhabenden Paar und einem Musiker, der für einen reichen Mann gehalten wurde. Die Grausamkeit der Jijonpa war extrem und erstreckte sich auf Akte des Kannibalismus – was ein Mitglied gestand, war ein Versuch, seine Menschlichkeit vollständig aufzugeben – und zwang eine Gefangene, am Mord eines anderen Opfers teilzunehmen, um ihr Schweigen zu sichern. Die Schreckensherrschaft der Bande endete erst, als eine ihrer Gefangenen, eine Frau namens Lee Jeong-su, eine waghalsige Flucht schaffte und die Polizei alarmierte. Bei ihrer Verhaftung zeigten die Mitglieder keine Reue, wobei ihr Anführer erklärte, sein einziges Bedauern sei, nicht mehr reiche Menschen getötet zu haben. Sie wurden zum Tode verurteilt und hingerichtet, aber der Fall war so berüchtigt, dass er später Nachahmungstäter inspirierte.

Die Jijonpa-Morde können nicht als isolierter Akt der Psychopathie verstanden werden; sie waren ein groteskes und extremes Symptom der tiefen sozialen Ängste und Klassengegensätze, die unter der glänzenden Oberfläche des südkoreanischen Wirtschaftswunders schwärten. Die frühen 1990er Jahre waren eine Zeit immenser wirtschaftlicher Erfolge, als sich die Nation in eine industrielle Großmacht verwandelte. Diese schnelle, staatlich geführte „Wachstum-zuerst“-Strategie schuf jedoch auch eine enorme Vermögensungleichheit, regionale Unterschiede und das, was als eine Form von „Vetternwirtschaft“ beschrieben wurde, die viele zurückließ. Die Mitglieder der Jijonpa stammten von der entrechteten Seite dieser wirtschaftlichen Transformation. Ihre Gewalt war nicht nur kriminell; sie war ideologisch. Indem sie die Symbole der neuen Konsumgesellschaft – die Luxusautos, die gehobenen Kaufhäuser – ins Visier nahmen, führten sie einen perversen und nihilistischen Klassenkampf gegen ein System, von dem sie sich ausgeschlossen fühlten. Die Entscheidung des Dokumentarfilms, diese Geschichte neben Erzählungen von staatlichem und unternehmerischem Versagen zu platzieren, ist eine bewusste kuratorische Wahl. Sie argumentiert, dass die strukturelle Gewalt extremer sozialer und wirtschaftlicher Ungleichheit sich in Formen manifestieren kann, die so zerstörerisch und erschreckend sind wie jede institutionelle Gräueltat.

Der Zusammenbruch des Vertrauens: Eine menschengemachte Katastrophe bei Sampoong

Die letzte Fallstudie der Serie ist der Einsturz des Sampoong-Kaufhauses, eine menschengemachte Katastrophe, die zu einem bleibenden Symbol für systemische Korruption und kriminelle Fahrlässigkeit in der modernen südkoreanischen Geschichte geworden ist. Der Dokumentarfilm rekonstruiert die Ereignisse eines geschäftigen Nachmittags, als das fünfstöckige Luxuskaufhaus in Seoul in weniger als zwanzig Sekunden in seinen eigenen Keller stürzte. Der Einsturz tötete 502 Menschen und verletzte 937, wobei fast 1.500 Käufer und Angestellte in den Trümmern eingeschlossen wurden.

Wie die Serie akribisch darlegt, ergab die Untersuchung, dass der Einsturz kein Unfall war, sondern das unvermeidliche Ergebnis einer Kaskade von bewussten, profitorientierten Versäumnissen. Das Gebäude war ursprünglich als vierstöckiges Bürogebäude konzipiert, aber sein Besitzer, Lee Joon von der Sampoong-Gruppe, fügte illegal ein fünftes Stockwerk hinzu, um schwere Restaurants mit dicken, beheizten Betonböden unterzubringen. Die ursprüngliche Baufirma weigerte sich, die gefährlichen Änderungen vorzunehmen und wurde entlassen. Um die Verkaufsfläche zu maximieren, wurden entscheidende Stützpfeiler verdünnt und zu weit auseinander platziert, und große Löcher wurden in die Flachdeckenstruktur des Gebäudes geschnitten, um Rolltreppen zu installieren, was seine Integrität entscheidend beeinträchtigte. Die Untersuchung ergab auch, dass minderwertiger Beton und dünnere als erforderliche Stahlbewehrungsstäbe verwendet wurden, um Kosten zu sparen. Der letzte Auslöser kam, als drei massive, tonnenschwere Klimaanlagen über das Dach geschleift – anstatt mit einem Kran gehoben – zu einer neuen Position gebracht wurden, was tiefe Risse in der bereits überlasteten Struktur verursachte. Vibrationen dieser Einheiten am Tag des Einsturzes verursachten ein fatales Durchstanzversagen, bei dem die geschwächten Säulen durch die Betonplatten über ihnen brachen.

Der vielleicht verurteilenswerteste Aspekt der Tragödie, der vom Dokumentarfilm hervorgehoben wird, war das Element der vorsätzlichen Fahrlässigkeit. Die Geschäftsleitung war sich der Gefahr bewusst. Tiefe Risse waren seit Monaten aufgetreten, und am Tag des Einsturzes waren laute Knalle aus den oberen Stockwerken zu hören, als die Struktur zu versagen begann. Trotz dieser klaren Warnzeichen und des Rats von Ingenieuren, zu evakuieren, weigerte sich die Geschäftsleitung, das Geschäft zu schließen, angeblich weil sie keinen Tag mit hohen Einnahmen verlieren wollten. Die Folgen umfassten eine heldenhafte, aber chaotische Rettungsaktion, bei der die letzte Überlebende, eine 19-jährige Verkäuferin namens Park Seung-hyun, nach 17 Tagen auf wundersame Weise aus den Trümmern gezogen wurde. Der Vorsitzende des Geschäfts, Lee Joon, und sein Sohn wurden schließlich wegen krimineller Fahrlässigkeit zu Gefängnisstrafen verurteilt, zusammen mit mehreren Stadtbeamten, die Bestechungsgelder angenommen hatten, um die illegalen Änderungen zu genehmigen. Die Katastrophe führte zu einem massiven öffentlichen Aufschrei, landesweiten Gebäudeinspektionen, bei denen nur eines von fünfzig Gebäuden als sicher befunden wurde, und zur Verabschiedung eines neuen Katastrophenschutzgesetzes.

Der Einsturz des Sampoong-Kaufhauses dient als eine mächtige und dauerhafte Metapher für das Versagen des Gesellschaftsvertrags in einer Gesellschaft, die Profit und Geschwindigkeit über das menschliche Leben gestellt hatte. Der physische Zusammenbruch des Gebäudes war ein direkter Spiegel des moralischen Zusammenbruchs der Institutionen – unternehmerisch, staatlich und regulatorisch –, die mit der öffentlichen Sicherheit betraut waren. Jeder strukturelle Mangel repräsentierte einen Moment, in dem eine Sorgfaltspflicht gegen finanziellen Gewinn eingetauscht wurde. Die langfristigen psychologischen Auswirkungen auf die Überlebenden und die Nation ergeben sich nicht nur aus dem Schrecken des Ereignisses selbst, sondern aus diesem tiefen Vertrauensbruch. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage unter den Hinterbliebenen ergab, dass eine Mehrheit immer noch an einer sogenannten „posttraumatischen Verbitterungsstörung“ leidet, einer Erkrankung, die in einem tiefen Gefühl der Ungerechtigkeit und des Verrats wurzelt, angeheizt durch die relativ milden Strafen für die Verantwortlichen. Die Katastrophe offenbarte ein reaktives Regierungsmuster, bei dem Sicherheitspolitik erst nach einer Katastrophe angegangen wird, anstatt ein proaktiver kultureller Wert zu sein. Der Fokus des Dokumentarfilms auf Sampoong ist daher eine Untersuchung eines grundlegenden kulturellen Traumas, eines Moments, in dem das Versprechen des Wohlstands auf einem gefährlich schwachen Fundament gebaut zu sein schien, sowohl wörtlich als auch im übertragenen Sinne.

Der Dokumentarfilm als Zeugnis: Eine formale Analyse

Das Echo der Überlebenden folgt einer dokumentarischen Philosophie, die mit der früheren Arbeit des Regisseurs Jo Seong-hyeon übereinstimmt und das Persönliche und Intime als Linse priorisiert, durch die größere soziale und politische Strukturen kritisiert werden. Sein Ansatz steht im Einklang mit einem bedeutenden Trend im südkoreanischen Dokumentarfilm, der seit den 1990er Jahren seinen Fokus von breiten Arbeiterbewegungen auf die Geschichten der schwächsten Individuen der Gesellschaft verlagert hat. Die Serie ist eine Übung in filmischer Wahrheitssuche, die darauf abzielt, die Würde der Opfer wiederherzustellen, indem sie ihnen erlaubt, ihre eigenen Erzählungen zu kontrollieren.

Die Serie verwendet eine ausgeklügelte Mischung aus filmischen Techniken, die im modernen investigativen Dokumentarfilmgenre üblich sind. Die Erzählung wird durch den ausgiebigen Einsatz von „seltenem Archivmaterial“ verankert, das die persönlichen Zeugnisse in objektiven historischen Fakten begründet. Dieses Material, das wahrscheinlich Nachrichtenberichte, Polizeivideos und persönliche Medien umfasst, bietet einen ungeschminkten Blick auf die Ereignisse, wie sie sich abspielten. Dieses archivarische Fundament ist mit dem Kernelement der Serie verwoben: den „intimen Interviews“ mit Überlebenden. Die visuelle Komposition dieser Interviews ist sorgfältig überlegt und verwendet oft eine direkte Ansprache an die Kamera, die ein Gefühl von bekenntnishafter Intimität zwischen dem Subjekt und dem Zuschauer fördert. Die Beleuchtung und das Set-Design scheinen darauf ausgelegt zu sein, eine Umgebung der Sicherheit und Reflexion zu schaffen, die Momente der stillen Kontemplation sowie des emotionalen Ausdrucks ermöglicht. Die Serie scheint auch dramatische Rekonstruktionen zu verwenden, ein Grundnahrungsmittel des True-Crime-Genres, um Schlüsselmomente in der historischen Zeitleiste zu visualisieren, für die möglicherweise kein Archivmaterial existiert.

Dieser Ansatz erfordert eine sorgfältige Navigation durch die ethischen Herausforderungen, die mit der Darstellung tiefgreifender Traumata verbunden sind. Die Filmemacher scheinen ein Prinzip der Zurückhaltung angenommen zu haben, ähnlich dem, das in anderen sensiblen koreanischen Dokumentarfilmen wie In the Absence, der die Sewol-Fährkatastrophe aufzeichnete, verwendet wurde. Die Priorität wird den Perspektiven der Opfer eingeräumt, sodass sie die Erzählung leiten können. Anstatt Schmerz für sensationelle Effekte auszunutzen, entscheidet sich die Serie oft für eine gemessenere, sogar „trockenere“ Präsentation und vertraut auf die Kraft der Fakten und die stille Würde der Überlebenden, um die Schwere der Ereignisse zu vermitteln. Es gibt einen bewussten Versuch, emotionale Manipulation durch überflüssige Bilder zu vermeiden und stattdessen Stille und zurückhaltende Zeugnisse eine tiefere, nachhaltigere Reaktion beim Publikum hervorrufen zu lassen.

Das Echo der Überlebenden stellt eine bedeutende Entwicklung in Form und Funktion des südkoreanischen Dokumentarfilms dar. Es bewegt sich jenseits der historischen Dichotomie von staatlich geförderter Propaganda auf der einen Seite und Nischenfilmen von Aktivisten auf der anderen. Durch die Nutzung der hohen Produktionswerte und des globalen Vertriebsnetzwerks von Netflix verpackt die Serie eine kritische Gegengeschichte in das sehr beliebte und zugängliche Format des investigativen True-Crime-Dokumentarfilms. Sie nutzt die forensische Autorität des Genres – die Kombination von Archivbeweisen, Expertenanalysen und Zeugenaussagen in einer Weise, die an Open-Source-Intelligence (OSINT)-Untersuchungen erinnert –, um systematisch offizielle Narrative zu demontieren und systemische Fehler aufzudecken. Auf diese Weise schafft sie eine kraftvolle und dauerhafte öffentliche Aufzeichnung, die die Fähigkeit des Staates und der Unternehmen in Frage stellt, die Erinnerung an ihre eigene Vergangenheit zu kontrollieren, und sicherstellt, dass diese entscheidenden Geschichten nicht nur erinnert, sondern in ihrem vollen, vernichtenden Kontext verstanden werden.

Schlussfolgerung: Neugestaltung des öffentlichen Gedächtnisses

In seinen acht Episoden synthetisiert Das Echo der Überlebenden: Schreckensereignisse in Korea die Erzählungen von vier unterschiedlichen Ereignissen zu einem zusammenhängenden und verheerenden Porträt einer Nation im Wandel. Die Serie zieht eine klare Linie, die die Verletzlichkeit des Einzelnen gegenüber der immensen Macht von Institutionen – seien sie staatlich, unternehmerisch oder religiös – verbindet. Es ist eine tiefgründige Meditation über den langfristigen psychologischen Tribut der Ungerechtigkeit und ein Zeugnis für die außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit von Überlebenden, die jahrzehntelang, oft isoliert, gekämpft haben, um ihre Wahrheiten gehört und anerkannt zu bekommen. Zusammengenommen zeichnen diese Geschichten ein komplexes Bild von Südkorea in einer Zeit des turbulenten Wandels, in der der immense Druck der schnellen Modernisierung und Demokratisierung tiefe gesellschaftliche Risse schuf, deren Folgen noch heute zu spüren sind. Letztendlich ist die Serie eine kraftvolle Bestätigung des Aktes des Zeugnisablegens. Indem sie diesen Überlebenden eine globale Plattform bietet, verwandelt sie ihren privaten Schmerz in einen universellen und dringenden Aufruf zur Rechenschaftspflicht, Gerechtigkeit und zur Schaffung eines humaneren Gesellschaftsvertrags.

Die achtteilige Dokumentarserie Das Echo der Überlebenden: Schreckensereignisse in Korea startet weltweit am 15. August 2025 auf Netflix.