Christopher Taylor—Kurator, Galerist und Musiker—eröffnet eine Galerie für zeitgenössische Kunst in seiner eigenen Wohnung am Boulevard Malesherbes 124 in Paris. Das Vorhaben knüpft an das häusliche Ausstellungsformat an, das seine Anfänge geprägt hat, und führt einen kuratorischen Ansatz fort, den er zuvor in London und New York entwickelt hat. Geplant ist ein Programm mit etablierten und aufstrebenden Positionen in einem intimen Rahmen, in dem die barocke Architektur der Wohnung nicht als neutraler Hintergrund, sondern als aktiver Bestandteil der Präsentation verstanden wird.

Der Schritt bündelt mehrere Linien von Taylors Praxis. In London entstand Museum 52 zunächst als Galerie in einem Wohnraum und wurde bekannt dafür, frühe Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern zu zeigen, die später größere Sichtbarkeit erlangten. In New York arbeitete Taylor zunächst unter dem Label Museum 52 und später als American Contemporary und baute ein Programm auf, das Künstlerpersönlichkeiten umfasste, die kontinuierliche institutionelle und marktseitige Anerkennung erfuhren. In diesen Phasen arbeitete er unter anderem mit Shara Hughes, Conrad Shawcross, Esther Stocker, Kon Trubkovich, John Isaacs und Nick Waplington zusammen. Das Pariser Projekt kehrt zur Maßstäblichkeit und informellen Atmosphäre jener Anfangszeit zurück und stützt sich zugleich auf die organisatorische Disziplin und das Netzwerk, das Taylor in den USA aufgebaut hat.

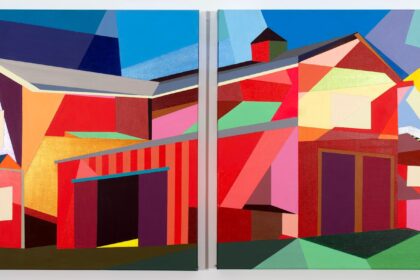

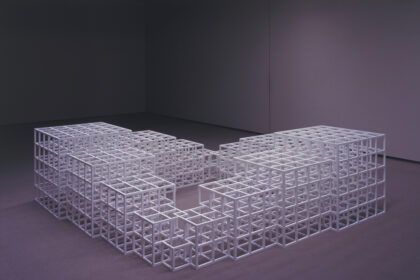

Den Auftakt bildet John Isaacs: Ego in Arcadia. Die Ausstellung ist Ausdruck einer über zwanzigjährigen Zusammenarbeit zwischen Taylor und Isaacs, einem Künstler, der der Generation der Young British Artists zugerechnet wird und dessen Praxis Skulptur, Malerei und Installation umfasst. Isaacs untersucht häufig, wie Bilder des menschlichen Körpers gesellschaftliche Druckverhältnisse—Glauben, Konsum, Sterblichkeit—absorbieren und brechen, und bedient sich dafür einer Bildsprache, die klassische Formtraditionen mit Materialien und Referenzen der Gegenwart verknüpft. Der Titel greift das Memento mori „Et in Arcadia ego“ auf und verlagert den Akzent in eine von Bildern überflutete Gegenwart auf das Selbst.

Nach Angaben der Galerie stellt Ego in Arcadia Motive der Antike—mythologische Figuren, anatomische Fragmente, architektonische Zitate—Alltagsobjekten und industriellen Bauteilen gegenüber. Die Inszenierung ist als Abfolge von Tableau-Situationen angelegt, die die Wohnung zugleich als Ort und als Sujet begreifen. Stuck, Patina und Bewegungswege werden nicht verdeckt, sondern in die Wahrnehmung integriert. Dieser Ansatz entspricht Isaacs’ Ausbildung in der Film- und Theaterbühnenbildnerei und prägt die Aufmerksamkeit für Bildausschnitte, Rhythmus der Rezeption und eine Idee „kalibrierter Vergänglichkeit“. So entsteht ein Setting, in dem Ideal und Provisorium, Sakrales und Alltägliches in eine bewusst gesetzte Spannung treten.

Taylor versteht das Projekt ebenso sehr als Plattform für Gespräch wie als Ausstellungsort. Die häusliche Maßstäblichkeit begünstigt verlangsamtes Sehen, verringert die Distanz zwischen Werk und Publikum und ermöglicht Austauschformen, die in größeren Institutionen schwerer herzustellen sind. Das Programm ist weder geografisch noch medial begrenzt; es richtet sich auf künstlerische Positionen, die aktuelle Debatten der Gegenwartskunst mit formaler Strenge und konzeptioneller Klarheit verhandeln. Zugleich bringt das Wohnformat eine kuratorische Rahmung mit sich—Werke müssen sich in einem bewohnten Raum artikulieren—, die die Galerie als produktiven Impuls statt als Einschränkung begreift.

Die Entscheidung für Isaacs zum Auftakt unterstreicht das Interesse an langfristigen Kollaborationen. Taylor hat Isaacs’ Arbeiten bereits früher präsentiert und versteht die neue Ausstellung als Teil eines fortlaufenden Dialogs über Fragilität, Darstellung und die „Nachleben“ von Bildern. In der Wohnung wird dieser Dialog räumlich: Das Private wird zur Bühne dafür, wie Kunst einen gelebten Kontext bewohnen kann—und nicht bloß dekoriert. Die Aufmerksamkeit für Schwellen—zwischen Räumen, Epochen und Materialien—spiegelt die thematische Auseinandersetzung mit Überlieferung und Fragmentierung.

Die Programmarbeit soll über Ausstellungen hinausgehen und kleinformatige Formate zusammenführen, die Künstlerinnen, Autoren und Publikum miteinander ins Gespräch bringen. Die Eröffnung ist im Innenhof des Gebäudes geplant; künftige öffentliche Termine können Live-Musik und Gespräche einschließen. Der Zugang erfolgt nach Vereinbarung sowie zu definierten Öffnungszeiten und trägt damit dem hybriden Charakter einer Wohnung Rechnung, die für Besucherinnen und Besucher eingerichtet ist. In der Kommunikation betont die Galerie Zugänglichkeit im Rahmen der räumlichen Gegebenheiten und eine Präferenz für fokussierte Besuche, die den Austausch gegenüber hohen Besucherzahlen priorisieren.

Taylors Initiative fügt sich in ein wachsendes Pariser Ökosystem von Orten ein, die mit Maßstab, Architektur und Publikumsbezug experimentieren. Indem das Häusliche in den Vordergrund rückt, wird das Sehen als soziale Praxis betont und die Fähigkeit eines Raums—seiner Proportionen, Oberflächen und Akustik—zur Mitgestaltung von Interpretation herausgestellt. Die Auftaktausstellung führt diese Methode über eine bewährte Zusammenarbeit und ein Werkverständnis ein, das die Grenze zwischen Bild und Objekt, Ideal und Ruine vermisst. Die historischen Elemente der Wohnung fungieren dabei nicht als bloße Kulisse, sondern als Mitautorinnen der Präsentation und laden dazu ein, den Einfluss des Kontexts auf Bedeutungsbildung mitzudenken.

So positioniert sich die Galerie als Ort, an dem kuratorische Intention und gelebter Raum aufeinandertreffen—weder streng institutionell noch ausschließlich kommerziell. Ziel ist es, die Zirkulation von Kunstwerken—und die Gespräche über sie—im häuslichen Maßstab neu zu konfigurieren, ohne an kritischer Ambition einzubüßen. Mit Ego in Arcadia steckt das Eröffnungskapitel die Parameter ab: eine Verhandlung zwischen Permanenz und Impermanenz, klassischer Referenz und zeitgenössischer Unmittelbarkeit, öffentlicher Begegnung und privatem Rahmen.