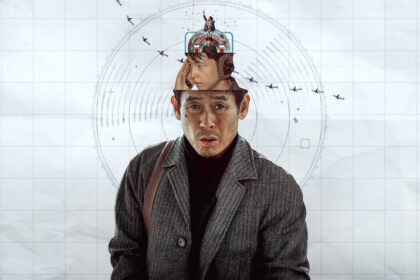

Die neue Netflix-Dokumentation Babo – Die Haftbefehl-Story taucht tief in die komplexe Psyche einer der einflussreichsten und polarisierendsten Figuren des deutschen Hip-Hops ein: Aykut Anhan, der Mann, der als Haftbefehl bekannt ist. Die Produktion ist keine typische Musikbiografie, sondern ein eindringliches psychologisches Porträt, das die Fassade des „Gangsta-Rappers“ demontieren will, um einen Menschen an einem kritischen Wendepunkt zu enthüllen. Von Anfang an zeichnet die Erzählung das Bild eines Mannes, „der in einem ständigen Kampf mit den Dämonen seiner Vergangenheit und Gegenwart gefangen ist“.

Der zentrale Konflikt des Films wird durch eine Aussage seiner Frau, Nina Anhan, auf den Punkt gebracht: „Ich liebe Aykut … Haftbefehl nicht.“ Dieser Satz dient nicht nur als emotionaler Anker der Dokumentation, sondern etabliert auch ihre grundlegende These: Die Person und die künstlerische Persona sind nicht nur verschieden, sondern stehen in einem direkten und zerstörerischen Konflikt. Der Film begleitet den Künstler in einem „kritischen Moment“ seines Lebens, einer Phase, in der es nach monumentalem Erfolg „ruhiger“ um ihn geworden ist, was auf eine persönliche Krise hindeutet, die die Erzählung aufdecken will.

Das Projekt verspricht eine „radikal authentische und ungefilterte“ Sichtweise, ein „seltenes und ungeschöntes Porträt“, das dieselbe Rohheit widerspiegelt, die seine Musik berühmt gemacht hat. Dieser Ansatz unterscheidet die Dokumentation von einer Lobeshymne. Es ist keine Feier des Erfolgs, sondern die Analyse einer Krise. Der Hauptkonflikt ist nicht extern – die Gesellschaft gegen den Rapper –, sondern intern: Aykut gegen Haftbefehl. Die Kunstfigur „Haftbefehl“ wird somit nicht als Vehikel seines Erfolgs positioniert, sondern als Hauptantagonist in der Lebensgeschichte von Aykut Anhan.

Chronik von Offenbach: Die Wurzeln der Wut

Um den Mann zu verstehen, taucht die Dokumentation in die Straßen von Offenbach am Main ein, der Stadt, in der Aykut Anhan in einer türkischsprachigen Familie geboren wurde, mit einer Mutter aus Giresun und einem kurdisch-zazaischen Vater aus Tunceli. Seine Musik ist ein direktes Echo der „Härte seiner Jugend“, einer Umgebung, in der „Armut, Kriminalität, Drogen und Gewalt allgegenwärtig waren“. Der Film verwendet „kraftvolle Bilder“, um zu veranschaulichen, wie die Traumata seiner Kindheit ihn schrittweise „an den Rand des Abgrunds“ trieben.

Der Auslöser für diese Spirale war der Selbstmord seines Vaters, als Anhan erst 14 Jahre alt war. Die Dokumentation beleuchtet diese Wunde mit erschütternder Offenheit. Sein Bruder Aytac erinnert sich an Aykuts instinktive Reaktion auf die Nachricht: „Er schlug seinen Kopf gegen die Wand.“ Anhan selbst reflektiert: „Ich war psychisch so am Arsch, dass ich es gar nicht realisiert habe.“ Monate zuvor hatte er einen früheren Selbstmordversuch seines Vaters verhindert, indem er die ganze Nacht im Flur wachte, aus Angst, er würde sterben. Dieses Trauma wird als die zentrale psychologische Wunde dargestellt, die seine folgenden Jahrzehnte der Sucht und des Aufruhrs prägt.

Das familiäre Umfeld war bereits ein Pulverfass. Sein Vater wird als „Zocker, Mafioso und Drogendealer“ beschrieben, der im Casino Millionenbeträge bewegte, während die Familie in einem Sozialbau lebte, mit „zwei Millionen Mark unter der Matratze versteckt“. Nach dem Tod seines Vaters wurde Anhans Leben chaotisch. Er floh nach Istanbul, um einer Haftstrafe zu entgehen, lebte in den Niederlanden und kehrte schließlich nach Offenbach zurück, um seine ersten Texte zu schreiben. Diese Erfahrungen wurden zum Rohmaterial seiner Kunst und untermauerten eine „kompromisslose Authentizität“. Anders als bei anderen Geschichten des Genres gibt es in Haftbefehls Werk „kaum Übertreibungen. Vieles, worüber er rappt, ist genau so passiert.“ Der Name seines ersten Labels, Echte Musik, war eine Grundsatzerklärung, der er bis heute treu geblieben ist.

Die Revolution des deutschen Rap

Als Haftbefehl die Musikszene betrat, „veränderte er sie für immer“. Er wurde zu einer Figur, mit der sich viele junge Menschen, insbesondere solche mit Migrationshintergrund, identifizieren konnten. Sein Einfluss beruhte auf einer Kombination aus „kraftvollen Beats“, einer „rohen Art zu rappen“ und einem „unverwechselbaren Slang (‚Kanakiş‘)“, der die Popkultur durchdrang. Begriffe wie „Azzlack“ und „Babo“ definierten nicht nur seine Musik, sondern wurden auch in den deutschen Jugendjargon integriert.

Seine Karriere ist von einer Reihe von Alben geprägt, die einen unauslöschlichen Eindruck im deutschen Hip-Hop hinterlassen haben. Sein Debüt, Azzlack Stereotyp (2010), etablierte ihn fest in der Szene und prägte den Begriff „Azzlack“. Es folgte Kanackiş (2012), das seinen Status festigte, indem es die Top 10 der deutschen Charts erreichte. Es war jedoch Russisch Roulette (2014), das als sein „Meisterwerk“ gefeiert wurde und ihn zu einem unerwarteten „Liebling des Feuilletons“ machte. Jahre später setzte er die Erkundung von Dunkelheit und Selbstkritik mit Das weisse Album (2020) fort und erreichte mit Das schwarze Album (2021) einen neuen kreativen Höhepunkt – ein Werk, das als „Meilenstein im deutschen Rap“ gilt und Hoffnungslosigkeit und Apokalypse thematisiert. Diese Meilensteine zeichnen die Entwicklung eines Künstlers nach, der von einer Stimme der Straße zu einem kulturellen Phänomen wurde.

Haftbefehls unwahrscheinliche Anziehungskraft auf intellektuelle Kreise und das Feuilleton ist ein zentraler Aspekt seines Vermächtnisses. Obwohl die Bezeichnung „Goethe der Straße“ zum Klischee geworden ist, ist seine Fähigkeit, die „Frustration, Wut und Traurigkeit“ einer marginalisierten Generation mit brutaler poetischer Kraft zu artikulieren, unbestreitbar. Sein Erfolg war kein rein musikalisches, sondern auch ein soziologisches Phänomen. Er passte sich nicht dem Mainstream an; er zog die Aufmerksamkeit des Mainstreams in seine Welt.

Hinter der Kamera: Die Entstehung eines intimen Porträts

Die Glaubwürdigkeit der Dokumentation wird durch ihr kreatives Team untermauert. Regie führten Juan Moreno, ein preisgekrönter Journalist, und Sinan Sevinç, ein mehrfach ausgezeichneter Filmemacher. Zwei Jahre lang folgten sie Anhan und wählten einen Ansatz, der journalistische Strenge mit einer ausgefeilten filmischen Vision verbindet.

Eine Schlüsselfigur war der Schauspieler Elyas M’Barek (Fack ju Göhte), der sein Debüt als Produzent gibt. Die ursprüngliche Idee entstand aus Gesprächen über einen möglichen Spielfilm. Auf M’Bareks Vorschlag hin entwickelte sich das Konzept jedoch zu einer Dokumentation – eine Entscheidung, die ein Bekenntnis zur Authentizität unterstreicht. M’Barek fungierte als „kreativer Mentor“ und begleitete das Projekt durch seine Produktionsfirma 27 KM’B Pictures.

Die Philosophie, die die Produktion leitete, wird in einer rhetorischen Frage der Macher zusammengefasst: „Was nützt ein Spiegel, wenn er nur ein Lächeln zeigt, aber niemals die Narben?“ Das oberste Ziel war „Wahrhaftigkeit“, die Absicht, eine Haut zu zeigen, die „nicht nur glänzt, sondern auch blutet“.

Die Stimmen der Dokumentation: Familie, Freunde und Weggefährten

Das Porträt von Haftbefehl wird durch einen Chor von Stimmen gezeichnet, von seinem engsten Kreis bis zu den angesehensten Persönlichkeiten der deutschen Musikszene. Zur Hauptbesetzung gehören Aykut Anhan selbst, seine Frau Nina und seine Brüder Cem und Aytac.

Die Perspektive von Nina Anhan ist besonders aufschlussreich und bietet einen brutal ehrlichen Einblick in die zerstörerische Wirkung der Persona „Haftbefehl“ auf ihre Familie. Sie beschreibt, sich „fast wie eine alleinerziehende Mutter“ zu fühlen, und beklagt, wie ihre Verbindung durch das „Rockstar-Leben“, das ihr Mann führt, geschwächt wurde.

Um dieser harten Realität entgegenzuwirken, präsentiert die Dokumentation eine beeindruckende Riege von Branchengrößen – unter anderem Xatar, Marteria, Jan Delay, Kool Savas, Peter Fox, Bausa und Moses Pelham –, die sein künstlerisches Genie bezeugen. Obwohl sie seine Kämpfe kennen, herrscht einhelliger Konsens: „Es gab bisher keinen größeren Künstler im Deutschrap.“ Diese Gegenüberstellung schafft ein komplexes Porträt, in dem sein Genie unbestreitbar ist, was seine Reise in Richtung Selbstzerstörung umso tragischer macht.

Der innere Kampf: Am Rande des Abgrunds

Die Dokumentation behandelt ihr dunkelstes Thema schonungslos: Drogensucht und psychische Krisen. Der Film folgt dem Künstler „am Rande der Selbstzerstörung zwischen Gangsta-Rap, Familie und Unmengen an Kokain“. Anhan selbst beschreibt seinen Suchtkreislauf als eine Form der Flucht: „Wenn ich sehe, dass es allen gut geht, ziehe ich mich zurück und will high sein … Dann gehe ich in mein Loch, bin high und komme nach fünf Tagen wieder raus.“

Die Situation wurde so verzweifelt, dass sein jüngerer Bruder Cem eingreifen musste, überzeugt davon: „Wenn wir jetzt nichts machen, wird er sterben.“ Diese Intervention führte zu einem Aufenthalt in einer geschlossenen Anstalt in Istanbul, ein Wendepunkt, den Haftbefehl selbst als lebensrettend anerkennt. „Ich wäre gestorben, wenn ich nicht da reingegangen wäre. Ich war praktisch schon tot“, reflektiert er.

Die Dokumentation positioniert sich ausdrücklich „fern von den Straßenrap-Klischees, die Drogen oder Gewalt verherrlichen“. Bemerkenswerterweise unterläuft die Erzählung den typischen Erlösungsbogen. Sie bietet keine klare Antwort darauf, ob Haftbefehl heute clean ist, und hinterlässt beim Zuschauer ein anhaltendes Gefühl der Sorge um seine Zukunft. Diese Entscheidung ist eine kraftvolle Aussage über die chronische Natur der Genesung. Der Kampf ist nicht vorbei, und der Film weigert sich, einfache Antworten zu geben.

Babo – Die Haftbefehl-Story geht über das Genre der Musikdokumentation hinaus und bietet ein komplexes und zutiefst menschliches Porträt einer ikonischen Künstlerin an einem existenziellen Scheideweg. Es ist keine Erfolgsgeschichte, sondern eine Chronik des Überlebens und eine Untersuchung des hohen Preises radikaler Authentizität.

Die Dokumentation startet am 28. Oktober auf Netflix.