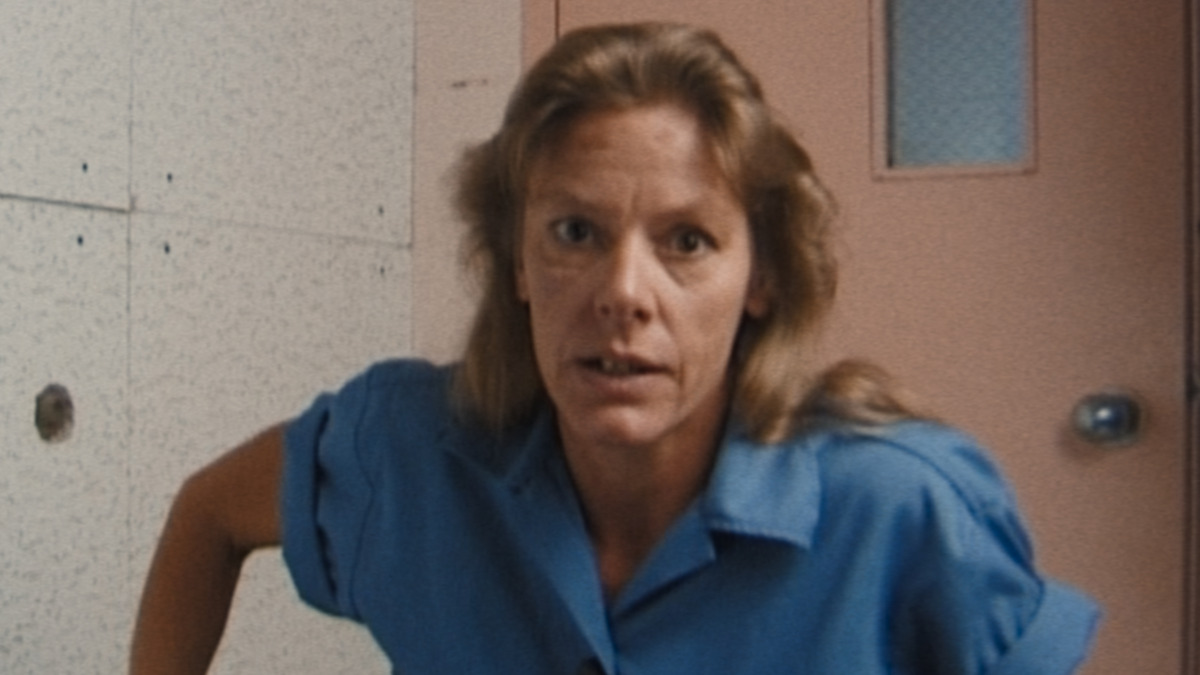

Eine neue Netflix-Dokumentation will eine der komplexesten und tragischsten Geschichten in den Annalen der amerikanischen Kriminalgeschichte neu aufrollen. Unter der Regie von Emily Turner, in einer Zusammenarbeit zwischen der Dokumentarabteilung der BBC Studios und den NBC News Studios, versucht Aileen: Queen of the Serial Killers, das Leben von Aileen Wuornos durch eine „moderne Linse“ zu betrachten. Die Prämisse des Films stützt sich auf ein einzigartiges und aussagekräftiges Archiv: Audiointerviews mit denen, die sie am besten kannten, außergewöhnliches Archivmaterial der ehemaligen Dateline-Korrespondentin Michele Gillen und, was entscheidend ist, nie zuvor gesehene Interviews mit Aileen selbst aus dem Todestrakt.

Die erklärte Mission der Dokumentation ist es, Wuornos „eine Stimme in ihrer eigenen Geschichte“ zu geben, in der Hoffnung, eine neue Perspektive darauf zu bieten, was geschah und, was noch wichtiger ist, warum. Diese Prämisse stößt jedoch auf ein grundlegendes Paradoxon, das in Wuornos‘ eigener Geschichte verwurzelt ist. Die „Stimme“, die der Film präsentieren will, war keine einzelne, kohärente Erzählung, sondern ein komplexes Labyrinth aus wechselnden Behauptungen und Widersprüchen. Während ihres Geständnisses und Prozesses präsentierte Wuornos mehrere Versionen der Ereignisse, die oft in direktem Widerspruch zueinander standen.

Anfangs gestand sie, ihr erstes Opfer, Richard Mallory, bei einem schiefgelaufenen Raubüberfall getötet zu haben, und erklärte ausdrücklich, er habe sie nicht vergewaltigt. Später wandelte sich diese Geschichte in einen detaillierten und gewalttätigen Bericht über Notwehr gegen eine brutale, stundenlange Vergewaltigung. Bei anderen Morden gab sie jedoch zu, nicht in Notwehr gehandelt zu haben, und akzeptierte Schuldbekenntnisse oder legte keinen Widerspruch ein. Schließlich, kurz vor ihrer Hinrichtung, widerrief sie alle ihre Notwehrbehauptungen und erklärte, sie müsse mit einem „reinen Gewissen“ in den Tod gehen. Die zentrale Herausforderung besteht also nicht nur darin, ihre Stimme zu präsentieren, sondern ihre vielen widersprüchlichen Ebenen zu kontextualisieren und zu dekonstruieren. Die Wahrheit im Fall Aileen Wuornos ist keine einzelne Erzählung, die darauf wartet, gehört zu werden, sondern ein komplexes Puzzle aus sich ständig ändernden Behauptungen, mit dem sich diese Dokumentation und die von ihr erzählte Geschichte auseinandersetzen müssen. Ihr Fall löst weiterhin Debatten über Geschlecht, Gewalt und die Auswirkungen eines missbräuchlichen Hintergrunds aus, insbesondere im Kontext weiblicher Kriminalität.

Die Erschaffung eines „Monsters“

Lange bevor ihr Name mit den Verbrechen in Verbindung gebracht wurde, die sie in den Todestrakt brachten, war das Leben von Aileen Wuornos eine Chronik unerbittlicher Traumata. Ihr Weg war nicht nur eine „schwierige“ Kindheit, sondern eine systematische Erziehung zu Gewalt, Missbrauch und Überleben am Rande der Gesellschaft – ein Prozess, der sie auf einen fast unausweichlichen Weg zur Gewalttäterin gebracht zu haben scheint.

Sie wurde als Aileen Carol Pittman in eine zutiefst zerrüttete Familie geboren. Ihre jugendlichen Eltern trennten sich vor ihrer Geburt. Ihr Vater, Leo Pittman, den sie nie kennenlernte, war ein verurteilter Kinderschänder, der Zeit in psychiatrischen Anstalten verbrachte, bevor er sich im Gefängnis das Leben nahm, während er eine Strafe wegen der Vergewaltigung eines siebenjährigen Mädchens verbüßte. In jungen Jahren verließ ihre Mutter Diane sie und ihren Bruder Keith. Die Kinder wurden legal von ihren Großeltern mütterlicherseits, Lauri und Britta Wuornos, adoptiert, aber das neue Zuhause bot keinen Schutz. Aileen behauptete später, ihr Großvater sei ein Alkoholiker gewesen, der sie körperlich und sexuell missbraucht und sie gezwungen habe, sich auszuziehen, bevor er sie schlug, und dass ihre Großmutter ebenfalls Alkoholikerin gewesen sei.

Die Krise in ihrem Leben verschärfte sich während ihrer Jugend. Sie wurde früh sexuell aktiv, angeblich sogar mit ihrem eigenen Bruder. Mit vierzehn wurde sie schwanger, nachdem sie von einem Freund ihres Großvaters vergewaltigt worden war. Sie wurde in ein Heim für unverheiratete Mütter geschickt, wo sie gezwungen wurde, ihr Baby zur Adoption freizugeben. Kurz darauf wurde sie aus dem Haus ihrer Großeltern geworfen und war gezwungen, im Wald zu leben. Nachdem sie die Schule abgebrochen hatte, wurde sie zur Herumtreiberin und verdiente ihren Lebensunterhalt ab dem Alter von sechzehn Jahren durch Prostitution.

Ihr frühes Erwachsenenleben wurde zu einem Kreislauf aus Kleinkriminalität und Inhaftierungen. Sie wurde zahlreiche Male wegen Delikten wie Trunkenheit am Steuer, Körperverletzung, Scheckfälschung, Autodiebstahl und bewaffnetem Raubüberfall verhaftet, wofür sie eine Haftstrafe verbüßte. Polizisten, die sie unter verschiedenen Decknamen verhafteten, bemerkten häufig ihre feindselige und konfrontative Haltung. Psychologische Gutachten, die Jahre später erstellt wurden, diagnostizierten bei Wuornos eine Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) und eine antisoziale Persönlichkeitsstörung, Zustände, die oft mit schweren Kindheitstraumata in Verbindung gebracht werden und durch emotionale Instabilität und mangelnde Impulskontrolle gekennzeichnet sind. Diese Diagnose liefert einen klinischen Rahmen, um zu verstehen, wie ein von Missbrauch und Vernachlässigung geprägtes Leben das Verhalten geformt haben könnte, das sie später an den Tag legte. Die Gewalt, die sie erlebte, war nicht nur eine düstere Kulisse ihres Lebens, sondern ein grundlegendes Element, das direkt mit ihrem psychologischen Profil und ihrer späteren kriminellen Karriere korreliert.

Ein Jahr des Terrors auf den Highways von Florida

Zwischen Ende 1989 und Ende 1990 löste eine Mordserie entlang der Highways im Norden und Zentrum Floridas eine Welle der Angst aus. Aileen Wuornos ermordete in diesem Zeitraum sieben Männer und etablierte ein brutales Muster, das die Behörden monatelang vor ein Rätsel stellte. Ihr Modus Operandi war konsequent: Sie gab sich als trampende Prostituierte aus und wurde von männlichen Fahrern mitgenommen. An einem abgelegenen Ort schoss sie auf sie, raubte sie aus und nahm ihre Fahrzeuge mit.

Die Verbrechensserie begann mit Richard Mallory, einem 51-jährigen Besitzer eines Elektronikgeschäfts. Seine Leiche wurde in einem Waldgebiet mit mehreren Schusswunden in der Brust entdeckt. Dieser erste Mord sollte zum Eckpfeiler von Wuornos‘ Verteidigung werden, da sie konsequent, wenn auch mit wechselnden Details, behauptete, ihn in Notwehr während eines gewalttätigen Angriffs getötet zu haben.

Im Laufe des nächsten Jahres wiederholte sich das Muster mit erschreckender Regelmäßigkeit. Die Opfer stammten aus verschiedenen Lebensbereichen, was die Zufälligkeit der Angriffe unterstreicht. Darunter waren David Andrew Spears, ein 47-jähriger Bauarbeiter, dessen nackte Leiche mit sechs Schüssen aus einer.22-Kaliber-Pistole gefunden wurde; Charles Edmund Carskaddon, ein 40-jähriger Teilzeit-Rodeoarbeiter, der ebenfalls nackt und mit neun Schüssen gefunden wurde; Troy Eugene Burress, ein 50-jähriger Wurstverkäufer, der in einem Waldgebiet mit zwei Schüssen gefunden wurde; Charles „Dick“ Humphreys, ein ehemaliger Polizeichef und Ermittler, der vollständig bekleidet mit mehreren Schusswunden an Kopf und Rumpf gefunden wurde; und Walter Jeno Antonio, 62, der fast nackt mit vier Schüssen in Rücken und Kopf gefunden wurde. Ein weiteres Opfer, Peter Abraham Siems, ein 65-jähriger pensionierter Seemann, verschwand, und obwohl seine Leiche nie gefunden wurde, wurde sein Auto von Wuornos und ihrer Geliebten verlassen gesehen. Fast alle Opfer waren mehrfach angeschossen worden, typischerweise mit einer.22-Kaliber-Waffe, und einige wurden nackt oder teilweise bekleidet aufgefunden, was die Brutalität der Verbrechen belegt.

Die Festnahme

Die Ermittlungen zu den Morden auf den Highways von Florida waren ein komplexes Puzzle, da sich die Verbrechen über mehrere Bezirke erstreckten. Die Polizei begann, die Zusammenhänge zu erkennen, als sie einen gemeinsamen Nenner entdeckte: Gegenstände, die den Opfern gehörten, tauchten in örtlichen Pfandhäusern auf. Gegenstände, die einst Richard Mallory und Walter Antonio gehörten, wurden verpfändet und lieferten den Ermittlern ihren ersten greifbaren Hinweis.

Der entscheidende Durchbruch kam in Form eines Fingerabdrucks. Obwohl die Frau, die die gestohlenen Gegenstände verpfändete, einen Decknamen benutzte, hatte sie ihren Abdruck auf einem Pfandschein hinterlassen. Dieser Abdruck wurde als der von Aileen Wuornos identifiziert, was der Polizei einen Namen und ein Gesicht für ihre Verdächtige gab. Von da an verdichtete sich der Fall gegen sie schnell. Die Ermittler verfolgten weitere gestohlene Gegenstände bis zu Wuornos zurück. Eine Kamera, die Mallory gehörte, wurde in einem Lagerraum gefunden, den Wuornos unter falschem Namen gemietet hatte. Außerdem identifizierten Augenzeugen Wuornos und ihre Geliebte, Tyria Moore, als sie das Auto eines anderen Opfers, Peter Siems, verließen, dessen Leiche nie gefunden wurde.

Die Ermittlungen nahmen eine entscheidende Wendung, als sie sich auf Wuornos‘ Beziehung zu Tyria Moore konzentrierten. Die beiden Frauen hatten sich in einer Schwulenbar in Daytona kennengelernt und eine intensive romantische Beziehung begonnen. Wuornos versorgte sie beide durch Prostitution und Diebstahl. Wuornos beschrieb ihre Liebe zu Moore mit absoluter Hingabe und nannte sie „eine Liebe jenseits aller Vorstellungskraft“. Als die Morde jedoch andauerten, wurde Moore misstrauisch gegenüber Wuornos‘ Aktivitäten und zog schließlich zu ihrer Familie nach Pennsylvania. Diese Beziehung, der einzige scheinbare emotionale Anker in Wuornos‘ Leben, sollte ironischerweise zum Instrument ihres Untergangs werden.

Nachdem Wuornos in einer Biker-Bar aufgrund eines ausstehenden Haftbefehls verhaftet worden war, machte die Polizei Moore ausfindig. In einem strategischen Schritt verließen sich die Ermittler nicht nur auf forensische Beweise, sondern nutzten Wuornos‘ tiefe emotionale Bindung zu Moore. Sie überzeugten sie zur Zusammenarbeit und nutzten sie, um ein Geständnis von Wuornos zu erhalten, mit dem Versprechen, dass Moore nicht strafrechtlich verfolgt würde, wenn Wuornos vollständig kooperierte. Die Taktik funktionierte. In aufgezeichneten Telefongesprächen gestand Wuornos die Verbrechen. Ihre Hauptsorge schien nicht ihr eigenes Schicksal zu sein, sondern die Frau zu schützen, die sie liebte, was zeigt, dass ihr Geständnis sowohl ein Akt des Eingeständnisses als auch ein kalkuliertes Opfer war. Die Polizei hatte nicht nur eine Mörderin gefunden; sie hatte die einzige Schwachstelle in ihrer ansonsten feindseligen und trotzigen Rüstung identifiziert und ausgenutzt.

Geständnis, Gericht und Widerspruch

Der Rechtsstreit, der auf die Verhaftung von Aileen Wuornos folgte, war so komplex und widersprüchlich wie die Angeklagte selbst. Der Prozess wurde zu einem Schlachtfeld aus wechselnden Erzählungen, widersprüchlichen psychologischen Gutachten und kritischen Gerichtsentscheidungen, die letztendlich ihr Schicksal besiegelten. Das Rechtssystem, das für die binären Gewissheiten von Schuld und Unschuld konzipiert ist, hatte Schwierigkeiten, eine Angeklagte zu fassen, die gleichzeitig die Rollen einer brutalen Täterin und eines zutiefst geschädigten Opfers verkörperte.

Im Mittelpunkt des Prozesses stand Wuornos‘ sich ständig weiterentwickelnde Geschichte über den Mord an Richard Mallory. In ihrem ersten aufgezeichneten Geständnis, das sie gegen den Rat ihres Verteidigers ablegte, behauptete sie, Mallory habe die Absicht gehabt, sie zu „berauben“ und zu vergewaltigen, aber sie habe ihn erschossen, bevor er es tun konnte. Entscheidend ist, dass sie in dieser ersten Version ausdrücklich erklärte, er habe sie nicht vergewaltigt. In späteren Interviews wandelte sich diese Erzählung jedoch dramatisch. Sie beschrieb ein anschauliches und erschreckendes Szenario, in dem Mallory sie fesselte, folterte und stundenlang gewaltsam vergewaltigte, und behauptete, sie habe nur in einem verzweifelten Kampf um ihr Leben ihre Waffe ergreifen und ihn töten können. Die Staatsanwaltschaft nutzte diese eklatante Widersprüchlichkeit und argumentierte, sie zeige ein Muster der Täuschung und eine klare kriminelle Absicht, was ihre Glaubwürdigkeit vor der Jury fatal untergrub. Während des Kreuzverhörs wurde sie aufgeregt und berief sich fünfundzwanzig Mal auf ihr Recht nach dem fünften Verfassungszusatz, sich nicht selbst zu belasten.

Die Komplexität des Falles vertiefte sich durch eine Enthüllung, die für ihren ersten Prozess zu spät kam. Es wurde entdeckt, dass Richard Mallory nicht irgendein Opfer war; er hatte zuvor eine zehnjährige Haftstrafe wegen gewaltsamer Vergewaltigung verbüßt. Diese Information, die ihre Behauptung der Notwehr erheblich hätte untermauern können, wurde in ihrem ersten Prozess nicht als Beweismittel zugelassen. Der Ausschluss dieser entscheidenden Tatsache veranschaulicht, wie die Verfahrensregeln des Rechtssystems gelegentlich wichtigen Kontext verschleiern können, wodurch die Jury ein unvollständiges Bild der Ereignisse erhält.

Die Strafzumessungsphase des Prozesses wurde zu einem Referendum über Wuornos‘ Geisteszustand. Die Verteidigung präsentierte drei Psychologen, die aussagten, dass sie an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung und möglichen Hirnschäden litt. Sie argumentierten, dass diese Zustände zu einer extremen emotionalen Störung und einer erheblich verminderten Fähigkeit führten, ihr Verhalten zu kontrollieren, und gaben an, dass ihr die Impulskontrolle fehlte und sie aufrichtig glaubte, in unmittelbarer Gefahr zu sein. Ein Experte wies sogar auf ihre Reue als Beweis gegen eine Diagnose einer antisozialen Persönlichkeitsstörung hin. Im Gegensatz dazu stimmte der Sachverständige des Staates der Diagnose einer Borderline-Störung zu, fügte aber eine Diagnose einer antisozialen Persönlichkeitsstörung hinzu. Obwohl er anerkannte, dass ihre Fähigkeit vermindert war, behauptete er, die Beeinträchtigung sei nicht „erheblich“ und ihre Störung sei nicht „extrem“.

Am Ende befand die Jury Wuornos des Mordes an Mallory für schuldig und empfahl einstimmig die Todesstrafe. Der Richter stimmte zu und fand fünf erschwerende Umstände, aber nur einen mildernden Faktor: ihre Diagnose einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Ein Berufungsgericht erkannte später an, dass das erstinstanzliche Gericht andere mildernde Faktoren hätte berücksichtigen sollen, wie ihren Alkoholismus und ihre traumatische Kindheit, befand diesen Fehler jedoch für „unerheblich“ und dass er das Ergebnis nicht geändert hätte. Diese Entscheidung unterstreicht einen systemischen Fehler: Das Rechtssystem erkannte die komplexen mildernden Realitäten ihres Lebens an, hielt sie aber angesichts der Brutalität ihrer Verbrechen für rechtlich unbedeutend. Im Laufe der Zeit bekannte sich Wuornos schuldig oder legte keinen Widerspruch gegen fünf weitere Morde ein, erhielt insgesamt sechs Todesurteile und gab in einigen dieser Fälle zu, dass die Opfer nicht versucht hatten, ihr zu schaden.

Eine feministische Perspektive: Opfer, Rächerin oder Monster?

Der Fall Aileen Wuornos geht über das wahre Verbrechen hinaus und wird zu einem Brennpunkt der feministischen Debatte. Ihre Geschichte zwingt zu einer Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Narrativen über weibliche Gewalt, Viktimisierung und Selbstverteidigung. Als Frau, die tötet, bricht Wuornos den patriarchalischen Archetyp der Frau als Ernährerin und Lebensspenderin und übernimmt eine Rolle der Gewalt, die die Gesellschaft bei Männern leichter normalisiert. Diese grundlegende Überschreitung machte sie zu einer polarisierenden Figur.

Für einige wurde Wuornos als heldenhafte Figur angesehen, eine Frau, die sich gegen männliche Aggression in einer Welt wehrte, die sie wiederholt zum Opfer gemacht hatte. Diese Perspektive wird durch ihre Lebensgeschichte des unerbittlichen Missbrauchs und die Tatsache gestärkt, dass ihr erstes Opfer ein verurteilter Vergewaltiger war. Aus dieser Sicht können ihre Handlungen, obwohl extrem, als Reaktion auf ein Leben voller Traumata und als eine Form des Widerstands gegen systemische männliche Gewalt interpretiert werden.

Andere argumentieren jedoch, dass es problematisch ist, sie als feministische Ikone zu bezeichnen, da ihre Verbrechen oft durch Raub und nicht ausschließlich durch Notwehr motiviert waren. Wuornos selbst identifizierte sich nicht mit feministischer Terminologie und äußerte gelegentlich den Wunsch, sich an gesellschaftliche Normen anzupassen, anstatt sie zu stürzen. Das Rechtssystem und die Medien beurteilten sie oft mit einem psychologischen zweierlei Maß, bei dem weibliche Gewalt als abweichender als männliche angesehen wird, was zu einer potenziell härteren Bestrafung führt. Letztendlich verkörpert Wuornos einen Widerspruch: Sie passt weder perfekt in die Erzählung des unschuldigen Opfers noch in die des kaltblütigen Monsters, was sie zu einem „Problem“ für vereinfachte kulturelle und feministische Narrative macht.

Fazit: Das bleibende Rätsel

Aileen Wuornos‘ letzte Jahre im Todestrakt waren von derselben Instabilität und Widersprüchlichkeit geprägt, die ihr Leben bestimmten. In einem letzten Akt, der viele verblüffte, widerrief sie alle ihre Behauptungen der Notwehr und erklärte, sie müsse mit einem „reinen Gewissen“ in den Tod gehen. Eine vom Gouverneur von Florida angeordnete psychiatrische Untersuchung erklärte sie für geistig zurechnungsfähig und ebnete den Weg für ihre Hinrichtung.

Wuornos‘ Geschichte hinterlässt ein Vermächtnis unbeantworteter Fragen. Sie war sowohl Opfer als auch Henkerin, eine Figur, die eine intensive feministische Debatte und eine Fallstudie über den Kreislauf von Trauma und Gewalt auslöste. Ihr Leben entzieht sich einer einfachen Kategorisierung und verkörpert die Komplexität, die an der Schnittstelle von Geschlecht, Gewalt und Gerechtigkeit entsteht. Für einige war sie eine heldenhafte Figur, die sich gegen männliche Aggression wehrte; für andere eine kaltblütige Mörderin, die für Geld mordete. Diese Dualität sichert ihren Platz als Gegenstand anhaltender Faszination und Kontroverse.

Dies bringt uns zurück zur Prämisse der Netflix-Dokumentation. Indem der Film Aileen Wuornos durch nie zuvor gesehene Interviews eine „Stimme“ gibt, zwingt er das Publikum, sich diesen Widersprüchen direkt zu stellen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass das Hören ihrer Stimme Klarheit oder einen endgültigen Abschluss bringen wird. Stattdessen wird es das Rätsel wahrscheinlich vertiefen. Durch eine moderne Linse neu betrachtet, bietet die Geschichte von Aileen Wuornos keine einfachen Antworten. Vielmehr fordert sie einen fortlaufenden gesellschaftlichen Dialog darüber, wie Trauma Gewalt formt und ob ein auf Absolutheiten aufgebautes Justizsystem jemals ein Leben beurteilen kann, das in Ambiguität und Schmerz geschmiedet wurde.

Das kulturelle Erbe: Monster, Mythos und Muse

Die öffentliche Faszination für Aileen Wuornos endete nicht mit ihrer Hinrichtung. Ihre Geschichte war die Grundlage für zahlreiche Bücher, Dokumentationen, Filme und sogar eine Oper und festigte ihren Status als unauslöschliche Figur in der Popkultur des wahren Verbrechens. Sie wurde oft fälschlicherweise als „Amerikas erste weibliche Serienmörderin“ bezeichnet, ein ungenauer, aber eingängiger Spitzname, der den Medienrummel um sie anheizte.

Der Filmemacher Nick Broomfield machte sie zum Thema zweier gefeierter Dokumentationen, Aileen Wuornos: The Selling of a Serial Killer (1992) und Aileen: Life and Death of a Serial Killer (2003), die die Medienmanipulation und ihren sich verschlechternden Geisteszustand im Todestrakt untersuchten. Die berühmteste Darstellung ist jedoch der Film Monster aus dem Jahr 2003, in dem Charlize Theron eine atemberaubende Verwandlung und eine Darstellung von Wuornos lieferte, die ihr einen Oscar als beste Hauptdarstellerin einbrachte. Der Film porträtierte Wuornos mit einem gewissen Maß an Sympathie und stellte sie als eine Person dar, die von fast jedem in ihrem Leben missbraucht worden war. In jüngerer Zeit wurde ihre Geschichte in Episoden von Serien wie American Horror Story: Hotel, Netflix‘ Catching Killers und dem Film Aileen Wuornos: American Boogeywoman aus dem Jahr 2021 erzählt. Dieser stetige Strom von Inhalten unterstreicht ein anhaltendes Interesse nicht nur an ihren Verbrechen, sondern auch an der Frau dahinter und stellt sicher, dass ihre komplexe und tragische Geschichte weiterhin erzählt und für neue Generationen neu untersucht wird.

Anhang: Chronologie der Ereignisse

- Geburt von Aileen Carol Pittman: 29. Februar 1956

- Zeitraum der Morde: Zwischen dem 30. November 1989 und dem 19. November 1990

- Verhaftung von Aileen Wuornos: Anfang 1991

- Beginn des Prozesses wegen des Mordes an Richard Mallory: 13. Januar 1992

- Beginn der Strafzumessungsphase: 28. Januar 1992

- Verurteilung wegen des Mordes an Mallory: 31. Januar 1992

- Schuldbekenntnis für die Morde an Humphreys, Burress und Spears: 31. März 1992

- Schuldbekenntnis für den Mord an Charles Carskaddon: Juni 1992

- Erhalt der endgültigen Todesurteile: Bis Februar 1993

- Hinrichtung durch tödliche Injektion: 9. Oktober 2002

- Erscheinungsjahr von Aileen: Queen of the Serial Killers: Angekündigt für 2025