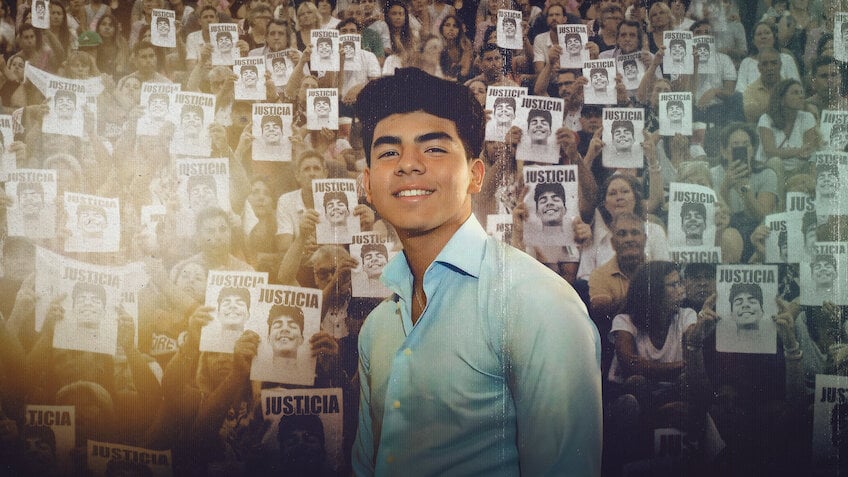

Der Titel eines True-Crime-Formats ist seine erste These. Und im Fall der neuen Netflix-Dokumentation über das Verbrechen, das Argentinien lähmte, ist der Titel eine Stoppuhr. „50 segundos“ (50 Sekunden) ist keine poetische Wahl; es ist eine brutale zeitliche Einschränkung. Fünfzig Sekunden ist „die genaue Zeitspanne des brutalen Angriffs, der das Leben von Fernando Báez Sosa beendete“.

Diese narrative Entscheidung von Regisseur Martín Rocca und der Produktionsfirma Fabula ist kein Zufall. Die Serie heißt nicht „Das Verbrechen von Villa Gesell“ oder „Gerechtigkeit für Fernando“. Indem sie „50 segundos“ heißt, zwingt die Serie den Zuschauer, sich auf den mikroskopischen Horror des Ereignisses zu konzentrieren, nicht auf den jahrelangen Gerichtsprozess, der folgen sollte. Es ist ein Stilmittel, das Klaustrophobie erzeugt.

Noch wichtiger ist, dass der Titel das juristische Hauptargument zusammenfasst, das den Prozess bestimmen sollte. Was kann in fünfzig Sekunden geschehen? Für die Verteidigung der Angeklagten sind fünfzig Sekunden der Inbegriff des Chaos: eine „Schlägerei“, ein tragischer, aber unbeabsichtigter Kampf, ein spontaner Akt von Gruppengewalt. Aber für die Staatsanwaltschaft und schließlich für das Gericht sind fünfzig Sekunden eine Ewigkeit. Es ist genug Zeit für Koordination, für die Auswahl eines Ziels und für eine vorsätzliche Hinrichtung. Es ist genug Zeit für das, was das Gesetz als Heimtücke bezeichnet.

Die Dokumentation lädt daher nicht von Anfang an zu einer abstrakten juristischen Debatte ein; sie lädt den Zuschauer ein, diese unentrinnbare Minute mitzuerleben und sich der Geschwindigkeit zu stellen, mit der ein Leben ausgelöscht werden kann.

Chronik einer Morgendämmerung in Villa Gesell

Um die Tragweite des Falles zu verstehen, muss man zunächst den Schauplatz verstehen. Die Tragödie ereignet sich nicht in einer dunklen, anonymen Gasse. Sie geschieht in Villa Gesell, einem Epizentrum des argentinischen Sommers, einem Ort, der für Strand, Jugend und Übergangsriten des Erwachsenwerdens steht. Das Verbrechen war die Schändung eines Ortes, der als sicher galt.

Die Fakten, die die Serie „Minute für Minute“ rekonstruieren will, sind ebenso einfach wie niederschmetternd. Fernando Báez Sosa, ein 18-jähriger junger Mann, ist im Urlaub. Vor dem Nachtclub LeBric wird er angegriffen. Seine Angreifer sind keine Fremden in der Nacht; sie sind „eine Gruppe von Jungen in seinem Alter“.

Hier kommt der Begriff ins Spiel, der für die soziale Analyse des Falles zentral wurde: „Rugbiers“ (Rugbyspieler). Im argentinischen Kontext ist dies keine neutrale sportliche Bezeichnung. Es ist ein Wort voller sozialer Konnotationen, das auf eine Kultur toxischer Männlichkeit, einen falsch verstandenen Korpsgeist und in manchen Kreisen auf ein Gefühl von Privilegien und Straflosigkeit hinweist.

Der Angriff war kein Eins-gegen-Eins-Kampf. Es war eine Gruppenhandlung. Die Gewalt war so überwältigend, dass sie sich nicht nur auf Fernando konzentrierte; im späteren Prozess wurden auch die „Verletzungen von fünf Freunden Fernandos“ erörtert, die bei ihm waren. Es war die Dynamik des „Rudels“ gegen den Einzelnen, die einen Mordfall in ein Symbol des nationalen Grauens verwandelte.

Das soziale Echo: Eine unbequeme Wahrheit

Der Mord an Fernando Báez Sosa „prägte die argentinische Gesellschaft“ und „schockierte das ganze Land“. Die Netflix-Dokumentation untertitelt ihre Untersuchung mit einem Schlüsselsatz: „Eine unbequeme Wahrheit“.

Die offensichtliche Frage ist: Was ist diese Wahrheit?

Die einfache Antwort wäre, dass die unbequeme Wahrheit Klassismus oder die dem Sport innewohnende Gewalt ist. Aber die Realität, die der Fall offenbart, ist tiefgründiger und entmutigender. Der Fall Báez Sosa war kein Einzelfall, der der Gesellschaft als brutale Lektion diente. Er war stattdessen die sichtbarste Manifestation eines „ungelösten Martyriums“.

Die „unbequeme Wahrheit“ ist, dass trotz des „enormen sozialen und medialen Gewichts“ des Falles Fernando und der schließlich verhängten lebenslangen Haftstrafen die Jugendgewalt in Gruppen im Nachtleben nicht aufgehört hat. Sie hat nicht einmal abgenommen. Der Fall scheint nicht als Abschreckung gedient zu haben.

Der Beweis ist ein tragisches Muster der Wiederholung. Nach dem Verbrechen in Villa Gesell starben andere junge Männer unter erschreckend ähnlichen Umständen:

- Brian Cuitino, vor einem Nachtclub in Pilar mit einem Ziegelstein erschlagen.

- Agustín Ávila, 16 Jahre alt, von einer „Bande“ auf einem Festival zu Tode geprügelt.

- Lautaro Alvaredo, 19 Jahre alt, beim Verlassen eines Nachtclubs von vier jungen Männern angegriffen, starb nach tagelangem Hirntod.

- Tomás Telio, an einer Uferpromenade von einer Gruppe von mehr als neun Personen verfolgt und ermordet.

Diese Fälle, die sich alle nach dem nationalen Schock über Fernando ereigneten, zeigen einen „Trend zur grenzenlosen Gewalt im Nachtleben“.

Die Netflix-Dokumentation ist daher kein Epilog oder ein „abgeschlossener Fall“. Sie erscheint inmitten einer aktiven Krise. Die rhetorische Frage, die über dem Fall schwebt, lautet: „Wer wird dieses Problem stoppen?“.

Es gibt noch eine weitere Ebene dieser unbequemen Wahrheit, eine, die die Gesellschaft noch weniger zu diskutieren bereit ist: Rassismus. Der Fall Fernando, so wird argumentiert, sei das „letzte Glied in dieser Kette des Rassismus“. Die Doku und der Fall zwingen die Gesellschaft, „nach innen zu schauen“ und sich zu fragen: „Welches Monster haben wir alle geschaffen, indem wir nicht darüber sprechen?“. Die „unbequeme Wahrheit“ ist nicht nur, dass es gewalttätige junge Männer gibt, sondern dass diese Gewalt das Produkt einer Gesellschaft ist, die sie nährt, sei es durch Klassismus, Rassismus oder die Verherrlichung von Aggression.

Die Anatomie der Justiz (und ihre Rekonstruktion)

Das Herzstück des True Crime ist der Gerichtsprozess. In diesem Fall war der Prozess ein narratives Schlachtfeld. Die Verteidigung der acht angeklagten jungen Männer versuchte, die Idee des Chaos zu vermitteln. Sie forderten, den Fall als „Totschlag im Streit“ zu behandeln, ein Verbrechen, das mit einer Höchststrafe von sechs Jahren geahndet wird und eine gegenseitige Eskalation suggeriert, einen tragischen Kampf, bei dem der Tod fast ein Unfall ist.

Das Gericht in Dolores wies diese Darstellung kategorisch zurück. Das Urteil lautete auf „doppelt erschwerten Mord aus Heimtücke und mit Vorbedacht“.

Schlüsseln wir das auf. „Mit Vorbedacht“ bedeutet, dass die Gruppe sich zum Angriff verabredet hat. „Heimtücke“ ist ein zentraler Rechtsbegriff: Er bedeutet, dass der Angriff arg- und wehrlos erfolgte und dem Opfer jede Möglichkeit zur Verteidigung nahm. Für das Gericht waren diese 50 Sekunden keine „Schlägerei“. Sie waren eine koordinierte Hinrichtung.

Das Gericht behandelte die Gruppe jedoch nicht als monolithischen Block. Das Gesetz kann kein „Rudel“ verurteilen; es muss individuelle Verantwortung zuweisen. Und hier wird das Urteil faszinierend. Alle acht Angeklagten wurden verurteilt, aber nicht auf dieselbe Weise. Das Gericht löste die Gruppe auf und wies zwei Stufen der Schuld zu:

- Fünf der jungen Männer wurden zu lebenslanger Haft als „Mittäter“ des Mordes verurteilt: Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli und Luciano Pertossi.

- Drei von ihnen wurden zu 15 Jahren Haft als „Gehilfen“ verurteilt: Ayrton Viollaz, Blas Cinalli und Lucas Pertossi.

Diese Aufteilung ist die juristische Anatomie des Angriffs: Sie zeigt, dass das Justizsystem selbst innerhalb einer 50-sekündigen Gruppenaktion einen Kern von Tätern und einen Ring von Helfern identifiziert hat.

Die Netflix-Dokumentation rekonstruiert diesen juristischen Kampf mit „exklusiven Zeugenaussagen“ und „unveröffentlichtem Archivmaterial“. Bezeichnenderweise kommen zwei zentrale Figuren der Anklage zu Wort: Graciela Sosa, Fernandos Mutter, und Fernando Burlando, der Anwalt der Familie.

Indem die Serie ihre Stimmen in den Mittelpunkt stellt, gibt sie nicht vor, neutral zu sein. Sie positioniert sich als die endgültige Chronik des Kampfes des Opfers um Gerechtigkeit, bestätigt die Darstellung der „Heimtücke“ und erzählt die Geschichte aus dem Epizentrum des Schmerzes und der juristischen Strategie, die zu den lebenslangen Haftstrafen führte.

Der Zeitplan

Der zeitliche Ablauf dieser Tragödie und ihrer Folgen ist wie folgt. Der Mord an Fernando Báez Sosa geschah am 18. Januar 2020. Der Prozess fand vor dem Strafgericht Nr. 1 in Dolores statt, und das Urteil wurde am 6. Februar 2023 verkündet. Die anderen Vorfälle ähnlicher Gewalt, die diesem Muster folgten, ereigneten sich in den folgenden Jahren, darunter der Fall von Brian Cuitino im Jahr 2022, Agustín Ávila im Jahr 2023, Lautaro Alvaredo im Jahr 2023 und Tomás Telio im Jahr 2024. „50 segundos: El caso Fernando Báez Sosa“, die Doku-Serie, die das Verbrechen und seine Folgen aufrollt, startet am 13. November auf Netflix.