Das MIT List Visual Arts Center präsentiert Goldin+Senneby: Flare-Up, eine forschungsbasierte Ausstellung, die Krankheit, Biotechnologie und politische Ökonomie miteinander verknüpft und diese Fragen im biopharmazeutischen Umfeld rund um das Museum situiert. Ausgehend von einem bei Accelerator, dem Kunstort der Universität Stockholm, initiierten Projekt versammelt die List-Version großformatige Installationen, rekonstruierte Rahmenarbeiten und textbasierte Werke, um zu untersuchen, wie Immunitätsmetaphern Körper, Wälder und Märkte prägen. Die Ausstellung begreift Immunität nicht nur als medizinischen Begriff, sondern als Deutungsrahmen, der ökologisches und ökonomisches Leben ordnet.

Krankheit als Struktur; Harz als Methode

Die Schau knüpft an die direkte Auseinandersetzung der Künstler*innen mit Multipler Sklerose (MS) und mit einer medizinischen Sprache an, die das Immunsystem als Armee beschreibt — „überaktiv“, „gegen den eigenen Körper gerichtet“, „defensiv“. Statt diese Topoi schlicht zu übernehmen, materialisieren und befragen Goldin+Senneby sie mittels Kiefernharz, des klebrigen Exsudats, mit dem ein Baum seine Wunden versiegelt. Hier erscheint Harz als Stoff, Symbol und spekulativer Energieträger und ermöglicht, menschliche und mehr-als-menschliche Körper gemeinsam zu denken. Indem Harz zugleich als Metapher und Material eingesetzt wird, verknüpft die Arbeit persönliche Verwundbarkeit mit übergeordneten Fragen ökologischer Steuerung.

Ein weiterer Strang widmet sich gentechnisch veränderten Kiefern, die zur Harzüberschussproduktion für Energiezwecke entwickelt wurden, und richtet damit die Rhetorik immunologischer „Stärkung“ auf industrielle Extraktion und Umweltrisiko aus. Die Logik, die ein Individuum zu „stärken“ sucht, kann sich als Blaupause für Ressourcenausbeutung erweisen.

Doppelter Erzählfaden: Fiktion und Klinik

Eine Zusammenarbeit mit der Romanautorin Katie Kitamura, im Auftrag von Triple Canopy, führt einen verflochtenen Text ein, der die geteilte Aufmerksamkeit der Schau auf Organismus und Individuum spiegelt. Gedruckte Auszüge, als Mitnahmeheft ausgelegt, entfalten sich entlang zweier Linien: Die eine folgt einer Kiefer mit übersteuertem Immunsystem; die andere begleitet einen Mann, der eine Behandlung durchläuft, während sich sein Identitätsgefühl ausdünnt und ausfranst. Beide Stränge prüfen, wie Metaphern aus dem medizinischen Diskurs in den Alltag wandern und definieren, was Körper auszuhalten haben.

Arbeiten über Eindämmung, Leckage und Risiko

Unter den Schlüsselwerken verwandelt Resin Pond den Ausstellungsraum in ein flaches, gläsern wirkendes, bernsteinfarbenes Becken, das den direkten Durchgang leise blockiert. Besucher*innen umrunden den Rand und begegnen ihrem Spiegelbild in einem Material, das mit Wundverschluss und dem Einschluss fossiler Spuren assoziiert wird. Die formale „Eindämmung“ steht im Spannungsverhältnis zu unbändigem Überfluss — ein Echo der immunologischen Paradoxie: ein Schutzmechanismus, der zugleich überwältigen kann. Die Installation macht Bewegung selbst zum Argument über Schwellen, Schutz und Überlauf.

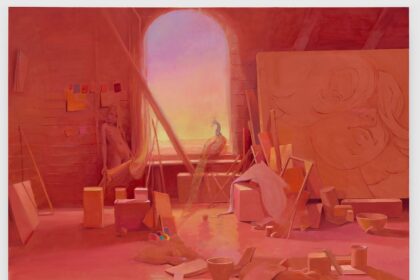

In Crying Pine präsentieren die Künstler*innen eine gentechnisch veränderte Loblolly-Kiefer, entwickelt zur Harzüberschussproduktion — ein Merkmal, das mit Forschung zu erneuerbaren Kraftstoffen verknüpft ist. Der unter Auflagen kontrolliert gezeigte, hinterleuchtete Probenbaum erscheint zugleich leuchtend und prekär. Er wirkt wie ein Wesen, das von seinen hyperfunktionalen Abwehrreaktionen überrollt wird — ein lebendiges Korrelat des autoimmunen „Flare-Ups“. Was wie Befestigung aussieht, erweist sich aus der Nähe als Zustand von Spannung und Exponiertheit.

Landschaften und Protest neu gerahmt

Mit After Landscape richtet sich der Blick auf das museale Dispositiv selbst. Die Serie reinszeniert historische Protestaktionen gegen Landschaftsbilder, nutzt dafür jedoch „Climate Frames“ — klimatisierte Schutzrahmen, die in der Konservierung zur Stabilisierung von Temperatur und Luftfeuchte dienen und zunehmend auch Eingriffe verhindern sollen. Als leere Rahmen rekonstruiert, lassen diese Objekte Darstellung und Schutz ineinanderfallen: Der Rahmen ist zugleich Bildkante und Emblem institutioneller Prioritäten darüber, was und wie geschützt wird. Indem Aktivismus durch Konservierungstechnik geleitet wird, erscheint Landschaft weniger als neutrale Aussicht denn als administriertes System.

Pharmakologie, Devotion und das Bildverso

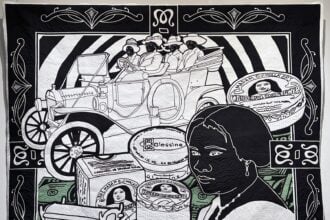

Die Serie Swallowimage kehrt historische Ölgemälde zu Tod, Krankheit und Pflege um und zeigt die sonst verborgene Rohleinwand. Auf diese Flächen bringen die Künstler*innen den immunsupprimierenden Pilz Isaria sinclairii auf — seit Langem mit Langlebigkeitstonika verbunden und später an der Entwicklung moderner MS-Therapien beteiligt. Der Titel verweist auf „Schluckbildchen“, kleine Andachtsbilder, die einst als Hausmittel eingenommen wurden, und bindet so heutige Pharmakologie an ältere Praktiken, in denen Bild und Ingestion zusammenliefen. Mit dem aktiven Organismus auf dem Verso legt die Serie nahe, dass Glaube, Ritual und Biochemie weiterhin von den Rändern der Bildfläche her wirken.

Bildgebung, Metriken und Markt

Ein gemeinsam mit Triple Canopy entwickelter Essay bildet die textuelle Achse des Projekts und fragt, wie biomedizinische Bilder zugleich als Evidenz und als Währung zirkulieren. Im Fokus stehen die in der MS-Forschung prominenten IRM-„weißen Flecken“ — Läsionen, die sich leicht zählen und visualisieren lassen — sowie die Tendenz, solche zählbaren Effekte zu therapeutischen Bezugsgrößen zu machen. Wo Sichtbarkeit zur dominanten Messgröße wird, verschieben sich klinische Prioritäten zu dem, was sich am einfachsten quantifizieren lässt — nicht zwingend zu dem, was den Alltag am stärksten prägt. Es geht nicht darum, Wirksamkeit zu beurteilen, sondern zu zeigen, wie Sehen definiert, was als Fürsorge gilt.

Körper als Daten; Compliance als Performance

Zugleich kehrt die Ausstellung zu Goldin+Sennebys langjährigem Interesse an Arbeit und Finanzialisierung zurück — über kleine, beinahe schelmische Apparate. Lego Pedometer Cheating Machines — häusliche Vorrichtungen, die ein Smartphone sanft schütteln, um den Schrittzähler zu erhöhen — machen die Gamifizierung von „Wellness“ sichtbar. Mit der wachsenden Incentivierung bzw. Pflicht zur Aktivitätsdatenerfassung tritt die performative Arbeit der Befolgung hervor: Zeit, Bewegung und Wohnraum werden mobilisiert, um Zahlen zu erzeugen, die eine externe Kennzahl befriedigen. Der Humor ist trocken, die Aussage klar: Werden Metriken zu Geboten, richten sich Körper an Dashboards aus.

Kuratorischer Kontext und institutioneller Austausch

Für das List Center verortet Chefkuratorin Natalie Bell Flare-Up als Untersuchung der juristischen und ökonomischen Infrastrukturen, die klinisches und ökologisches Leben lenken. Die Lage des Museums — in Nachbarschaft zu Laboren, Venture-Capital-Firmen und Pharma-Büros — schärft die Forderung, künstlerische Forschung neben naturwissenschaftlicher Forschung zu platzieren: nicht als Illustration, sondern als Stresstest ihrer Metaphern und Anreize. Das Projekt ist zugleich ein transinstitutionelles Unterfangen: ursprünglich von Richard Julin bei Accelerator kuratiert, kommt es in einer erweiterten, ortssensiblen Fassung ans MIT, organisiert am List durch Bell mit Kuratorischem Assistenten Zach Ngin. Der Übergang von einer Universitätsgalerie in Stockholm zu einem Universitätsmuseum in Cambridge spiegelt die Bewegung der Ausstellung zwischen Klinik, Wald und Markt.

Worum es „Flare-Up“ letztlich geht

In der Summe formuliert Flare-Up eine klare These: Immunität ist ebenso politisch und ökologisch wie medizinisch. Das Harz, das eine Wunde schließt, kann als Brennstoff geerntet werden. Der Rahmen, der ein Bild schützt, kann eine Botschaft neutralisieren. Das Bild, das eine Diagnose „belegt“, kann eine Wertschöpfungskette verankern. Indem die Ausstellung diese Verflechtungen nüchtern inszeniert, zeigt sie, wie Schutz in Extraktion, Sichtbarkeit in Monetarisierung und Fürsorge in Kontrolle umschlagen kann.

Die formale Zurückhaltung gehört zum Argument. Statt Thesen auszurufen, entsteht ein Feld von Relationen: ein Teich, der nicht zu durchqueren ist; ein Baum, der zu viel exsudiert; ein Rahmen, der durch Einhegung schützt; ein Gemälde, das vom Rücken her „heilt“; ein Essay, der Bildern vom Labor in den Markt folgt. In jedem Fall lädt die Arbeit dazu ein, die Systeme — technische, juristische und ökonomische — zu erkennen, die festlegen, was als Wunde, Heilmittel, Landschaft oder Kennzahl gilt, und zu bedenken, wie diese Festlegungen zwischen Körpern und Institutionen zirkulieren.

Angaben zur Ausstellung

Goldin+Senneby: Flare-Up

Ausstellungsdaten: 24. Oktober 2025 – 15. März 2026.

Ort: Hayden Gallery, MIT List Visual Arts Center, 20 Ames Street, Bldg. E15-109, Cambridge, Massachusetts 02139.