Die Kunstwelt bereitet sich auf eine bedeutende Wiederentdeckung vor: Lucia Wilcox (1899-1974), eine Künstlerin, deren außergewöhnliches Leben sie von ihrer Jugend in Beirut über die pulsierenden Kunstszenen von Paris bis ins Zentrum des New Yorker Kunstgeschehens führte. Bekannt als eine wichtige Verbindungsfigur zwischen europäischen Emigranten wie Fernand Léger und Max Ernst und den amerikanischen Abstrakten Expressionisten wie Lee Krasner und Jackson Pollock, wird ihr vielschichtiges Werk nun in einer neuen Ausstellung gewürdigt. Schon zu Lebzeiten, im Jahr 1973, erkannte die New York Times die tiefe Verflechtung ihres Lebens mit der Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts an.

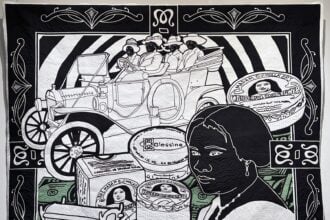

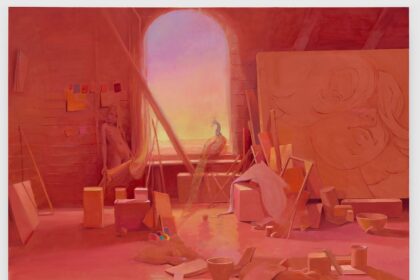

Die kommende Schau in der New Yorker Berry Campbell Gallery rückt Lucias surrealistische Arbeiten aus den Jahren 1943 bis 1948 in den Mittelpunkt. Unter ihrem professionellen Künstlernamen „Lucia“ schuf sie Werke, die sich durch eine kühne, lebendige Farbigkeit und eine überschäumende, wilde Fantasie auszeichnen. Ihre Kunst, die Einflüsse des Fauvismus, des Primitivismus und des Symbolismus erkennen lässt, war eine freudige Hommage an das Leben, die Freiheit und die sinnlichen Genüsse. Häufig setzte sie den weiblichen Akt – zusammen mit Farbe und Linie – ein, um ein Reich ungehemmter sinnlicher Freude zu konstruieren. Dabei inspirierte sie sich bisweilen an Henri Matisse, transformierte jedoch traditionelle Motive weiblicher Engel, liegender Akte und Tänzerinnen – oft Sinnbilder weiblicher Ätherialität und Sexualität in den Werken männlicher Künstler – auf ironische und augenzwinkernde Weise zu Affirmationen weiblicher Freiheit und Lust.

Diese „Fantasielandschaften“ stellen eine subtile feministische Herausforderung an ein surrealistisches Ethos dar, in dem männliche Künstler Frauen oft als Musen und Medien für Visionen nutzten, die mit erotischer Gewalt und Halluzinationen durchsetzt waren. Wie andere mit dem Surrealismus verbundene Künstlerinnen fand Lucia in den 1940er Jahren im Surrealismus eine Stimme, um etablierte Ideologien durch eine Kunst der magischen Fantasie und des narrativen Flusses zu ersetzen. Für Lucia war die Malerei ein Spiegelbild der eigenen Seele, eine persönliche Handschrift und ihre ureigene Form der Poesie. Dies kommt beispielsweise im Werk „Jungle Path“ (Dschungelpfad) von 1946 zum Ausdruck, in dem tigerähnliche Kreaturen und menschliche Gesichter in einer dichten tropischen Landschaft wachsen und den Betrachter einladen, einen mystischen Raum zu betreten, in dem die Grenzen zwischen Mensch, Natur und Umwelt verschwimmen – eine symbolische Ablehnung hierarchischer Strukturen.

Lucias übergreifendes Thema war die Freiheit, ausgedrückt durch Unmittelbarkeit, Veränderung und Bewegung sowie eine Verschmelzung des Figurativen und Dekorativen. Letzteres erreichte sie durch die Verbindung östlicher und westlicher Traditionen in dynamischen, flächigen Mustern, die sowohl auf die islamische und byzantinische Kunst ihrer Jugend im Nahen Osten als auch auf ihren Hintergrund im Textildesign verweisen. Ihre Arbeiten aus den Kriegsjahren spiegeln nicht nur ihre eigene Flucht aus Europa im Jahr 1938 wider, sondern auch eine breitere Meditation über den Widerstand der Menschheit gegen Unterdrückung. In den späten 1940er Jahren nutzte Lucia oft Architektur als kompositorischen Rahmen. In „Invaded City“ (Invadierte Stadt) von 1948 scheinen die Mauern einer europäischen Stadt mit floralen und geometrischen Mustern wie Graffiti überzogen – als hätten sich die inneren Mosaike einer byzantinischen Kirche nach außen gekehrt –, während Geister darüber hinwegfliegen.

Ihr Lebensweg war eng mit den Umbrüchen und Entwicklungen der Kunst des 20. Jahrhunderts verwoben. Nach einer frühen Heirat und der Geburt eines Sohnes verließ Lucia 1921 Beirut in Richtung Paris. Aus einem geplant kurzen Aufenthalt wurde ein dauerhafter Verbleib in der pulsierenden Kunstmetropole. Im berühmten Café de Flore traf sie auf Picasso und Léger sowie viele junge, aufstrebende Künstler. Entschlossen, eine Kunstkarriere zu verfolgen, studierte sie an einer Pariser Akademie und besuchte mit dem Fauvisten André Derain, der ihr Mentor wurde, Museen. Nachdem sie sich zunächst als Näherin durchgeschlagen hatte, wurde sie eine erfolgreiche Stoff- und Kostümdesignerin und spielte eine prägende Rolle bei der Gründung des Pariser Ateliers von Elsa Schiaparelli. Angesichts des drohenden Krieges emigrierte Lucia 1938 in die Vereinigten Staaten, gefördert von den wohlhabenden amerikanischen Kunstmäzenen Gerald und Sara Murphy. In Begleitung von Fernand Léger erreichte sie New York.

In East Hampton, Long Island, wo sie fortan ihre Sommer verbrachte, wurde Lucias Haus zu einem wichtigen Treffpunkt für die Kunstszene. Europäische Emigranten und amerikanische Künstler gingen hier ein und aus, angezogen von der salonähnlichen Atmosphäre und Lucias berühmter Kochkunst, in der sie libanesische und Pariser Einflüsse vereinte.

In den 1950er Jahren wandte sich Lucia dem Abstrakten Expressionismus zu, beeinflusst von ihren Freundschaften mit Künstlern wie Pollock und de Kooning. Mit schwungvoller Pinselführung, kalligrafischen Zeichen und Farbverläufen erweiterte sie ihre zentralen Themen der spirituellen Unmittelbarkeit und expressiven Freiheit. Eine bemerkenswerte Zäsur und zugleich ein Beweis ihrer charakteristischen Widerstandsfähigkeit war ihre fast vollständige Erblindung im Jahr 1972. Sie adaptierte ihre Arbeitsweise, wechselte von Öl zu Tusche und erklärte, nun „besser als jeder andere“ zu sehen, ihr Geist sei frei von störenden Details und Ablenkungen. Ihre letzten zu Lebzeiten entstandenen Werke wurden in einer Ausstellung in der Leo Castelli Gallery gewürdigt. Diese späte Anerkennung empfand sie als einen Ausgleich für das, was sie als frühere Ungerechtigkeiten ansah. Das Werk von Lucia Wilcox, so fasste es ein Kunsthistoriker zusammen, stellt die einzigartige Leistung einer Künstlerin dar, die ihren eigenen, unverwechselbaren Weg ging und doch stets in vollem Kontakt mit den kraftvollen Kunstströmungen und herausragenden Künstlerpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts stand.

Die Berry Campbell Gallery in New York, die sich einen Namen gemacht hat durch die Förderung von Künstlern, die aufgrund von Geschlecht, Herkunft, Alter oder geografischer Lage historisch an den Rand gedrängt wurden, widmet Lucia Wilcox nun die erste Einzelausstellung seit der Übernahme der Vertretung ihres Nachlasses. Die Ausstellung wird von einem vollständig illustrierten Katalog begleitet, der einen Essay der unabhängigen Kunstwissenschaftlerin Dr. Lisa N. Peters enthält.

Die Ausstellung „LUCIA WILCOX: LUCIA“ wird vom 22. Mai bis zum 28. Juni 2025 in der Berry Campbell Gallery, 524 W 26th Street, New York, zu sehen sein. Eine Eröffnungsfeier ist für Donnerstag, den 29. Mai 2025, von 18:00 bis 20:00 Uhr angesetzt. Die Galerie ist von Dienstag bis Samstag von 10:00 bis 18:00 Uhr oder nach Vereinbarung geöffnet.