Pangolin London zeigt Reconfiguring the Figure, eine Gruppenausstellung, die von Lynn Chadwicks Werk ausgeht, um die Entwicklung der figurativen Skulptur von der Nachkriegszeit bis heute zu untersuchen. Indem britische Meister der Moderne mit zeitgenössischen Positionen in Beziehung gesetzt werden, arbeitet die Schau heraus, wie die Figur über Jahrzehnte hinweg in Frage gestellt, fragmentiert und neu zusammengesetzt wurde – im Wechselspiel von Materialien, Verfahren und Kontexten. Anstatt eine einzige These zu behaupten, kartiert die Ausstellung unterschiedliche Zugänge zum Körper: unmittelbare Darstellung, symbolische Stellvertretung, spiegelnde Oberfläche sowie datenbasierte Bildgebung. Gleichzeitig macht sie Kontinuitätslinien zwischen den Generationen sichtbar.

Chadwicks Werk bildet die historische Achse. Er ersetzte weiches Modellieren durch konstruierte, kantige Formen und entwickelte männliche und weibliche Figuren – häufig einzeln oder paarweise, verhüllt, geflügelt, schreitend, sitzend oder liegend –, deren klar erkennbare Silhouetten eine bewusst gehaltene emotionale Distanz wahren. Polierte Bronzeköpfe spiegeln den Blick des Publikums und machen das Sehen selbst zum Gegenstand der Arbeit. Chadwick brachte diese Ökonomie des Ausdrucks in einen prägnanten Satz: „Keine Mimik ist eine Mimik.“

Im Zentrum der Präsentation steht Stairs, die großformatigste Arbeit aus der gleichnamigen Serie. Zwei weibliche Figuren kreuzen sich auf einer schlichten Treppe – eine Begegnung, die als Gruß oder als Gleichgültigkeit gelesen werden kann, festgehalten im Moment zwischen Bewegung und Stillstand. Die Skulptur veranschaulicht Chadwicks Vorgehen, aus einer geschweißten linearen Armatur eine kompakte Form zu entwickeln; eine Methode, die architektonische Klarheit mit latenter Dynamik verbindet und eine Schlüsselphase der britischen Nachkriegsskulptur mitgeprägt hat.

Dieses Formvokabular wird neben Positionen der Mitte des 20. Jahrhunderts gezeigt, die die Figur in sinnliche, symbolische, skelettale oder mechanische Richtungen weitergedacht und damit klassische Erwartungen irritiert haben. Geoffrey Clarkes Horse and Rider verbindet geschmiedetes Eisen mit an einem normannischen Strand gefundenem Treibholz – eine hybride Konstruktion, die den experimentellen Impuls jener Zeit markiert, als Schweißen und Assemblage neue Wege jenseits von Guss und Stein/Ton eröffneten.

Weitere Werke der Epoche übersetzen individuelle Erfahrung und historische Nachwirkungen in skulpturale Formen. George Fullards The Infant St George trägt die Spuren von Erschütterung in grob bearbeiteten Holz- und Metalloberflächen; Elisabeth Frinks Soldier’s Head II verdichtet das Volumen zu einem gezeichneten, trotzigen Kopf, der zugleich Emblem und Zeugenschaft ist. Selbst als die britische Skulptur sich entschieden in Richtung Abstraktion bewegte, hielten Künstler*innen wie Frink und Fullard an der menschlichen Figur als Ort der Erneuerung fest. Die Figur überstand diesen Paradigmenwechsel und erwies sich als elastisch genug, um die jeweiligen Ängste, Ideale und Werkzeuge nachfolgender Generationen aufzunehmen.

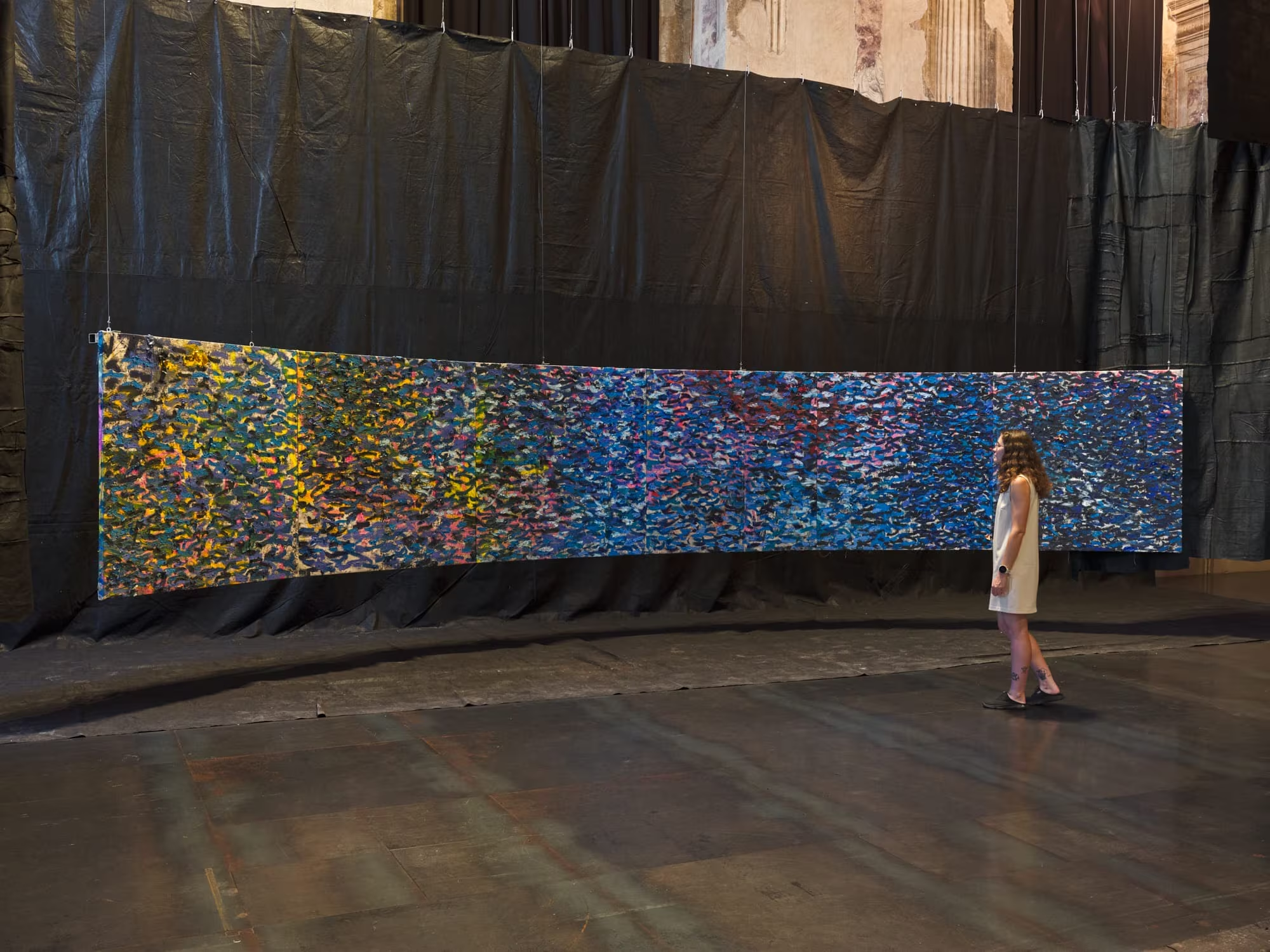

Von diesem Fundament aus führt Reconfiguring the Figure in die Gegenwart und zeigt, wie der Begriff „Figur“ heute erweitert wird. Figuration ist nicht länger an die wörtliche Darstellung des Körpers gebunden, sondern umfasst Strategien, die menschliche Präsenz und Emotionen über Reflexion, wissenschaftliche Bildgebung oder tierische Stellvertreter verhandeln – sowie über das Ineinandergreifen analoger und digitaler Prozesse.

Zachary Eastwood-Blooms Human Error präsentiert spiegelnde Glasbüsten, die aus von KI generierten Daten abgeleitet sind. Sie sind der menschlichen Physiognomie vertraut und zugleich bewusst befremdlich; sie spiegeln die Betrachtenden und knüpfen an Chadwicks reflektierende Oberflächen an, verlagern den Dialog jedoch in Debatten um Identität in digitalen Umgebungen. Die Arbeit fungiert ebenso sehr als Schnittstelle wie als Porträt: Personsein erscheint als etwas, das durch algorithmische Verfahren und die Mechanik des Blicks vermittelt wird.

Angela Palmer verschiebt die Darstellung über die Oberfläche hinaus in die Architektur der Kognition. In The Last Frontier – in Zusammenarbeit mit der Harvard Medical School – gravierte sie aus tausend Mikroscans des Gehirns ein dreidimensionales Bild in achtundzwanzig übereinandergeschichtete Glasplatten. Betrachtet man die Lagen als Einheit, verdichten sie sich zu einem schwebenden, leuchtenden Volumen und führen wissenschaftliche Bildgebung in die skulpturale Praxis ein. Das Ergebnis weitet die Figur ins Cerebrale: ein Bild des Menschen, das nicht aus einem durchgehenden Körper, sondern aus Schichtungen und Transparenzen entsteht.

Laura Ford nähert sich der Figuration über das Tierische. Days of Judgement – Cat 2, angeregt von Masaccios Fresko Die Vertreibung aus dem Paradies, zeigt eine hochgewachsene, katzenartige Gestalt, aufgeladen mit unterschwelliger Unruhe. Ohne explizite Mimik und dennoch voller Anspannung wird sie zum Stellvertreter des Selbst, zum Gefäß für Schuld und Selbstbefragung. Ford demonstriert, wie Verletzlichkeit und Widerstandskraft sichtbar werden können, ohne auf die direkte menschliche Darstellung zurückzugreifen.

Gemeinsam erweitern diese Beiträge das Vokabular der Figuration und bleiben doch erkennbar mit Chadwicks experimenteller Überlieferung verbunden. Ob durch Schnitzen, Guss, Schweißtechnik, Assemblage, spiegelnde Oberflächen oder medizinische Bildgebung – die Figur bleibt ein bewegliches Instrument, um das Wesen menschlicher Präsenz in der Skulptur zu erkunden. Der Körper, explizit oder angedeutet, erweist sich weiterhin als das anpassungsfähigste Medium, um menschliche Erfahrung im Material zu verhandeln.

Die Auswahl der Künstler*innen spiegelt diese Breite: Aus der Mitte des 20. Jahrhunderts sind vertreten Kenneth Armitage, Michael Ayrton, John Bridgeman, Ralph Brown, Reg Butler, Lynn Chadwick, Geoffrey Clarke, Elisabeth Frink, George Fullard, John Hoskin, Bryan Kneale, F. E. McWilliam, Eduardo Paolozzi und Rosemary Young. Zu den zeitgenössischen Positionen zählen Anthony Abrahams, Victoria Atkinson, David Bailey, Glenys Barton, Jon Buck, Terence Coventry, Zachary Eastwood-Bloom, Abigail Fallis, Laura Ford, Sue Freeborough, Thomas Merrett, Breon O’Casey, Angela Palmer, William Tucker und Anastassia Zamaraeva.

Die Präsentation wird von begleitenden Materialien flankiert. Ein Katalog ist auf Anfrage erhältlich; das Bildmaterial umfasst unter anderem Chadwicks Stairs (Bronze), Clarkes Horse and Rider (Eisen und Treibholz), Frinks Soldier’s Head II (Bronze), Palmers The Last Frontier (in achtundzwanzig Glasplatten graviert) sowie Eastwood-Blooms Father Sky / Uranus (Bronze). Diese Dokumente unterstreichen den kuratorischen Fokus auf Verfahren: wie Wahl des Mediums und der Arbeitsmethode bestimmen, was eine „Figur“ überhaupt sein kann.

Indem die Ausstellung Werke von geschweißten Armaturen bis zu geschichteten Gravuren auf Glas und KI-abgeleiteten Spiegelbüsten zusammenführt, versteht Pangolin London Figuration als laufendes Forschungsfeld, nicht als feste Kategorie. Die Auswahl zeigt, wie Bildhauer*innen die Figur nutzen, um Nähe und Distanz, Oberfläche und Tiefe, Anatomie und Analogie auszubalancieren. Im Verlauf begegnet das Publikum Körpern, die direkt gezeigt, durch reflektierende Ebenen suggeriert oder mittels wissenschaftlicher Daten rekonstruiert werden. In jedem Fall trägt die Figur die Last der Repräsentation – und lotet zugleich deren Grenzen aus, um weiterhin als menschlich wahrgenommen zu werden.

Ort und Termine: Pangolin London, Kings Place, 90 York Way, London N1 9AG — Reconfiguring the Figure ist zu sehen vom 19. November 2025 bis 24. Januar 2026.