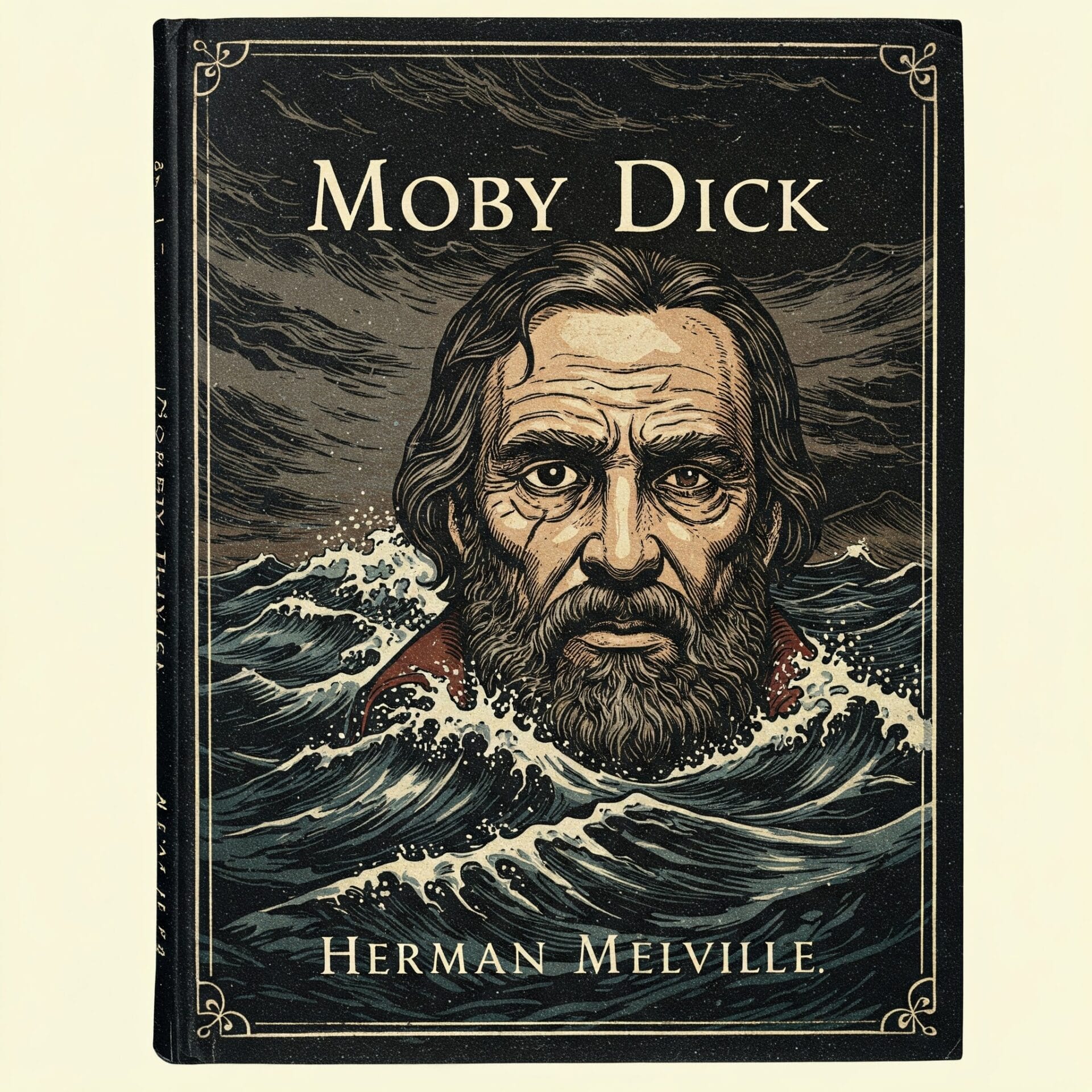

Herman Melvilles Moby Dick; oder, Der Wal ragt wie ein Leviathan aus dem Ozean der amerikanischen Literatur hervor – ein Werk von so tiefgründiger Tiefe und verwirrender Komplexität, dass es auch mehr als anderthalb Jahrhunderte nach seiner anfänglich weitgehend unbeachteten Veröffentlichung unsere Aufmerksamkeit weiterhin fesselt. Seine Entwicklung von einer kommerziellen und kritischen Enttäuschung zu Melvilles Lebzeiten hin zu seinem heutigen verehrten Status als ein Eckpfeiler der Weltliteratur ist eine Erzählung, die ebenso fesselnd ist wie die dem Untergang geweihte Fahrt der Pequod. Diese Transformation spricht Bände über die anhaltende Kraft des Romans, seine Fähigkeit, über Generationen hinweg Resonanz zu erzeugen, und seine beinahe prophetische Vorwegnahme literarischer und philosophischer Strömungen, die erst Jahrzehnte nach seiner Publikation vollständig hervortreten sollten.

Das Paradoxon von Moby Dick: Von der Obskurität zum Olymp. Als Moby Dick 1851 erstmals erschien, stieß es bei vielen Kritikern und der Leserschaft auf eine befremdliche Mischung aus Verwirrung, Ablehnung und offener Feindseligkeit. Zu Melvilles Lebzeiten wurden lediglich rund 3.000 Exemplare verkauft – ein kommerzieller Misserfolg, der zum schwindenden literarischen Ansehen des Autors beitrug. Rezensenten empfanden seine unkonventionelle Struktur, seine dichten philosophischen Exkurse und seine düsteren, herausfordernden Themen als „absurd“, „unkünstlerisch“ und „exzentrisch“. Der Roman war, nach den meisten zeitgenössischen Darstellungen, ein „großer Flop“. Heute jedoch wird er als eine monumentale Erkundung der menschlichen Existenz gefeiert, ein Werk, das zugleich Tragödie, philosophische Untersuchung und tiefgründige Allegorie ist. Sein Eröffnungssatz „Nennt mich Ismael“ gehört zu den ikonischsten der gesamten Literatur, und die Geschichte von Kapitän Ahabs obsessiver Jagd nach dem großen weißen Wal hat die globale Kultur durchdrungen.

Die anfängliche Ablehnung des Romans lässt sich nicht nur als Folge seines anspruchsvollen Stils oder der schwindenden öffentlichen Faszination für die Walfangindustrie verstehen. Vielmehr schien seine düstere, existenzielle Auseinandersetzung mit Themen wie Schicksal, Wahnsinn und der Konfrontation des Individuums mit einem gleichgültigen oder gar bösartigen Universum die Ängste und Desillusionierungen vorwegzunehmen, die das modernistische Denken des 20. Jahrhunderts prägen sollten. Genau jene Elemente, die sein zeitgenössisches Publikum verwirrten – seine Ambiguität, seine Erkundung der Sinnlosigkeit, seine komplexen psychologischen Porträts und seine Darstellung der Natur als „gleichgültig … und auch größer als die Menschen“ – waren es, die bei einer vom Ersten Weltkrieg und dem Zusammenbruch alter Gewissheiten geprägten Generation Anklang fanden. Diese Generation fand in Melvilles vielschichtiger und oft beunruhigender Vision eine Reflexion ihrer eigenen existenziellen Sorgen. Moby Dick wartete gewissermaßen auf seinen historischen Moment, eine Zeit, in der seine tiefgründigen Fragen nach der menschlichen Verfassung auf ein empfänglicheres intellektuelles Klima treffen würden, was zu seiner „Wiederentdeckung“ und schließlich zu seiner Kanonisierung führte.

Die Verlockung des Abgrunds: Warum Moby Dick uns immer noch heimsucht. Die anhaltende Faszination für Moby Dick entspringt einer wirkmächtigen Kombination von Elementen. Es ist eine epische Queste, die eine gefährliche Reise über die Weltmeere auf der Jagd nach einer schwer fassbaren, fast mythischen Kreatur beschreibt. Es präsentiert eine Riege überlebensgroßer Charaktere, vom kontemplativen Erzähler Ismael bis zum „großartigen, gottlosen, gottgleichen Mann“, Kapitän Ahab, dessen monomanische Besessenheit die Erzählung zu ihrem tragischen Ende treibt. Über das spannende Abenteuer hinaus taucht der Roman in tiefgründige philosophische Tiefen ein und ringt mit „den tiefsten Fragen der Existenz – Wissen, Zweck, Sterblichkeit und dem Platz des Menschen im Kosmos“. Der schiere Ehrgeiz von Melvilles literarischem Unterfangen, sein Versuch, die Gesamtheit der menschlichen Erfahrung innerhalb der Grenzen eines Walfangschiffes zu erfassen, verblüfft und fordert die Leser bis heute heraus. Es ist, wie manche behauptet haben, ein Epos, das den grundlegenden Texten der westlichen Literatur ebenbürtig ist, ein Werk, das versucht, die unbeantwortbaren Fragen der Existenz durch das Prisma der verheerenden Fehde eines Mannes mit einem Wal zu konfrontieren.

„Nennt mich Ismael“: Navigation durch die erzählerischen Meere. Die Reise in das finstere Herz von Moby Dick beginnt mit einer der denkwürdigsten Einladungen der Literatur: „Nennt mich Ismael.“ Dieser Anfang etabliert sofort eine unverwechselbare, etwas rätselhafte Erzählstimme. Ismael, ein ehemaliger Schullehrer und gelegentlicher Seemann, präsentiert sich als ein Mann, den es aus einem tiefen Gefühl der Ruhelosigkeit und existenziellen Ennui, als „Ersatz für Pistole und Kugel“, zur See zieht. Er ist, nach eigenem Eingeständnis, ein Ausgestoßener, ein Wanderer auf der Suche nach Abenteuer und vielleicht einer Form von Sinn in der riesigen Gleichgültigkeit des Ozeans. Im gesamten Roman dient Ismael nicht nur als Chronist der Ereignisse, sondern auch als philosophischer, beobachtender und reflektierender Führer. Seine Rolle ist komplex; er ist sowohl eine am Geschehen teilnehmende Figur als auch das übergreifende Bewusstsein, das die Erfahrung des Lesers formt. Seine intellektuelle Neugier und Aufgeschlossenheit, die besonders in seiner sich entwickelnden Beziehung zum polynesischen Harpunier Queequeg deutlich werden, ermöglichen es ihm, die physischen und moralischen Gefahren der Reise der Pequod zu meistern und schließlich deren Zerstörung zu überleben, wobei sich seine Philosophie und Offenheit für Erfahrungen als lebenserhaltend erweisen – im Gegensatz zu Ahabs todesgetriebener Besessenheit.

Ismaels Erzählung ist selbst ein komplexes Geflecht, das Berichte aus erster Hand mit breiteren philosophischen Überlegungen und detaillierten Ausführungen über die Welt des Walfangs verwebt. Melville verwendet eine fließende Erzählperspektive, die oft von Ismaels direkten Ich-Erfahrungen zu einem eher allwissenden, auktorialen Standpunkt wechselt, der Zugang zu Ahabs einsamen Grübeleien oder Szenen gewährt, die Ismael selbst nicht miterlebt. Diese erzählerische Flexibilität erlaubt es Melville, auf einer viel breiteren Leinwand zu malen, als es eine streng begrenzte Perspektive zulassen würde. Sie führt jedoch auch eine Ebene narrativer Komplexität ein, wobei Ismael zeitweise als ein Erzähler „auf Armeslänge“ erscheint, eher ein Zeuge als ein aktiver Teilnehmer auf See, und sein Stil gelegentlich eine Qualität annimmt, die „offensichtlich fiktiv“ wirkt. Gerade diese Unzuverlässigkeit oder Konstruiertheit trägt zum Reichtum des Romans bei und fordert die Leser auf, sich aktiv am Interpretationsprozess zu beteiligen, anstatt passiv einen singulären, autoritativen Bericht entgegenzunehmen.

Ein „narrativer Eintopf“: Melvilles genreübergreifendes Handwerk. Moby Dick ist berühmt für seine unkonventionelle Struktur, eine weitläufige „Enzyklopädie der Formen, ein narrativer Eintopf“, der sich kühn einer einfachen Kategorisierung widersetzt. Melville vermischt meisterhaft eine Vielzahl literarischer Genres: Es ist zugleich eine spannende maritime Abenteuergeschichte, eine tiefgründige Shakespeare’sche Tragödie, eine dichte philosophische Abhandlung, ein akribisches wissenschaftliches Handbuch (insbesondere in seinen detaillierten zetologischen Kapiteln), eine Sammlung von Predigten und Monologen und zeitweise sogar ein dramatisches Skript mit Regieanweisungen. Der Roman kann sich anfühlen wie eine „theatralische Tragödie, die sich als Roman tarnt“, mit Momenten, in denen der narrative Vorhang zu verrutschen scheint und die Bühne darunter enthüllt. Diese generische Hybridität war revolutionär für ihre Zeit und bleibt eines der bestimmenden Merkmale der einzigartigen literarischen Textur von Moby Dick. Sie ermöglicht es Melville, sein facettenreiches Thema – den Wal, die Jagd, die menschliche Existenz – aus einer erstaunlichen Vielfalt von Blickwinkeln zu untersuchen, wodurch die Erzählung unermesslich bereichert und gleichzeitig die konventionellen Erwartungen der Leser herausgefordert werden.

Gerade diese Unkonventionalität – die ausufernde, abschweifende und genreübergreifende Natur der Erzählung – ist kein Fehler oder bloße schriftstellerische Exzentrik, sondern vielmehr eine bewusste künstlerische Entscheidung, die die zentralen thematischen Anliegen des Romans widerspiegelt, insbesondere die Grenzen menschlichen Wissens und die schwer fassbare, ungreifbare Natur der ultimativen Wahrheit. Die Struktur des Romans scheint eben jene epistemologische Unsicherheit zu inszenieren, die er erforscht. So wie der große weiße Wal, Moby Dick, letztlich „bis zuletzt ungemalt bleiben muss“ und sich jeder endgültigen, definitiven Interpretation widersetzt, so entzieht sich auch der Roman selbst der Reduktion auf ein einzelnes Genre oder eine lineare, geradlinige Lektüre. Die berüchtigten zetologischen Kapitel beispielsweise, die akribisch versuchen, den Wal zu katalogisieren und zu klassifizieren, können als ein grandioser, fast verzweifelter Versuch gesehen werden, das Unbegreifliche zu begreifen, Ordnung in die chaotische Weite der Natur zu bringen. Die potenzielle Frustration des Lesers über diese Abschweifungen, über die schiere Menge an Informationen und über die ständigen Wechsel in Stimme und Stil spiegelt die eigenen Kämpfe der Charaktere wider, den Wal, den Ozean und das Universum selbst zu verstehen. Die „Ausführlichkeit der Walfang-‘Langeweile‘“, wie es ein Leser beschrieb, kann als thematisches Mittel verstanden werden, das die mühsame, oft vergebliche Suche nach Wissen und Sinn betont. Das Buch, wie der Wal, „trotzt einem“; seine Struktur ist ein Zeugnis für die Idee, dass manche Wahrheiten vielleicht immer knapp außerhalb unserer Reichweite bleiben.

Ahabs „unauslöschliche Fehde“: Die Anatomie der Besessenheit. Am Steuer der Pequod und im finsteren Herzen von Moby Dick steht Kapitän Ahab, eine der beeindruckendsten und endlos diskutierten Figuren der Literatur. Vom Schiffsmiteigner Peleg als „ein großartiger, gottloser, gottgleicher Mann“ beschrieben, der dennoch „seine menschlichen Züge“ habe, ist Ahab ein Charakter von tiefen Widersprüchen. Er ist unbestreitbar charismatisch und besitzt eine fast hypnotische Macht über seine Mannschaft, doch wird er von einer intensiven, obsessiven und letztlich selbstzerstörerischen „monomanischen Suche“ nach Rache an dem weißen Wal getrieben, der ihm das Bein abgerissen hat. Er ist kein einfacher Bösewicht; seine intellektuelle Tiefe, seine poetische und kraftvolle Rhetorik und das schiere Ausmaß seines Leidens verleihen ihm eine tragische Größe, auch wenn seine Handlungen zu weitreichender Zerstörung führen.

Ahabs Motivationen gehen tiefer als bloße Rache für eine körperliche Verletzung. Während der Verlust seines Beines der Auslöser für seine „unauslöschliche Fehde“ ist, verwandelt sich seine Jagd auf Moby Dick in eine metaphysische Rebellion. Er betrachtet den weißen Wal nicht nur als eine spezifische, bösartige Kreatur, sondern als die „Pappmaske“, die sichtbare Verkörperung all der unergründlichen Bosheit und Ungerechtigkeit, die er im Universum wahrnimmt. Seine Jagd wird zu einer trotzigen Herausforderung an diese verborgenen Kräfte, ein Versuch, „durch die Maske zu stoßen!“ und die zugrundeliegende Realität zu konfrontieren, wie schrecklich sie auch sein mag. Diese philosophische Dimension seiner Queste erhebt seine Besessenheit über eine persönliche Vendetta hinaus und porträtiert ihn als einen Mann, der mit den tiefsten Fragen der Existenz ringt, wenn auch auf destruktive und letztlich vergebliche Weise.

Die Mannschaft als Verlängerung von Ahabs Willen: Mitschuld und Widerstand. Ahabs überragender Wille und seine fesselnde Redekunst verwandeln die kommerzielle Walfangreise der Pequod effektiv in ein Instrument seiner persönlichen Rache. Die Mannschaft, eine vielfältige Versammlung von Männern aus aller Welt, wird in seine Besessenheit verstrickt, ihre eigenen Ziele werden von seinen vereinnahmt. Wie Ismael bemerkt: „Ahabs unauslöschliche Fehde schien meine eigene zu sein.“ Diese dramatische Übernahme beleuchtet Themen wie charismatische Führung, psychologische Manipulation und die oft beängstigende Dynamik kollektiven Verhaltens. Die Zielstrebigkeit des Kapitäns schafft eine angespannte, unheilvolle Atmosphäre an Bord des Schiffes, als das Streben nach Profit dem Streben nach einem gespenstischen, rachsüchtigen Traum weicht.

Die wichtigste Stimme des Widerstands gegen Ahabs wahnsinnige Queste ist Starbuck, der Erste Maat der Pequod. Als Quäker aus Nantucket wird Starbuck als vorsichtig, moralisch und rational dargestellt, ein Mann, der in Pragmatismus und religiösem Glauben verwurzelt ist. Er fordert Ahab wiederholt heraus und argumentiert, dass ihre Pflicht darin bestehe, Wale für Öl zu jagen und nicht der „blasphemischen“ Wut des Kapitäns nachzugeben. Starbuck fungiert als entscheidender Gegenpol zu Ahab und repräsentiert die Ansprüche der Vernunft und der konventionellen Moral gegen die Flut überwältigender Besessenheit. Doch trotz seiner Überzeugungen und seiner Momente mutigen Trotzes ist Starbuck letztlich nicht in der Lage, Ahab von seinem zerstörerischen Kurs abzubringen. Seine inneren Kämpfe – hin- und hergerissen zwischen seiner Pflicht gegenüber seinem Kapitän, seiner Angst um die Sicherheit der Mannschaft und seinem eigenen moralischen Kompass – sind zentral für die tragische Entwicklung des Romans. Er erwägt sogar, Ahab zu töten, um das Schiff zu retten – ein Gedanke, der offenbart, wie tief Ahabs zersetzender Einfluss selbst die prinzipientreuesten Männer durchdrungen hat. Starbucks Scheitern, Ahab aufzuhalten, unterstreicht die erschreckende Macht der Monomanie und die Schwierigkeit, autoritärem Willen zu widerstehen, besonders wenn er von solch starkem Charisma und wahrgenommenem Leiden angetrieben wird.

Der prophetische Schatten: Fedallah und das Schicksal der Pequod. Eine Aura des Fatalismus und östlicher Mystik verleiht der Reise der Pequod die rätselhafte Figur Fedallahs, Ahabs parsischem Harpunier und Anführer einer schattenhaften, privaten Bootsbesatzung, die vom Kapitän an Bord geschmuggelt wurde. Fedallah ist „bis zuletzt ein verhülltes Mysterium“, eine stille, fast gespenstische Präsenz, die als Ahabs unerschütterlicher Begleiter und, bedeutsam, als Prophet dient. Er überbringt eine Reihe arkaner Prophezeiungen über Ahabs Tod, Vorhersagen, die, obwohl sie scheinbar Bedingungen für Ahabs Überleben bieten, letztlich sein Schicksal und das der Pequod besiegeln. Diese Prophezeiungen – dass Ahab, bevor er sterben kann, zwei Leichenwagen auf See sehen muss, einen nicht von Menschenhand gemacht und den anderen aus amerikanischem Holz, und dass nur Hanf ihn töten kann – erfüllen sich alle auf grausame Weise im katastrophalen Höhepunkt des Romans.

Fedallahs Rolle geht über die eines bloßen Wahrsagers hinaus; er wurde als das „mystische Andere“, ein „exegetischer Führer“ oder sogar als eine Verkörperung des Bösen interpretiert, ein diabolischer Vertrauter, der Ahab auf seinem dunklen Pfad anspornt. Seine unerschütterliche, fast übernatürliche Hingabe an Ahabs Queste und seine ständige, stille Gegenwart an der Seite des Kapitäns deuten auf eine tiefere, wesentlichere Verbindung hin. Anstatt einfach ein äußerer „böser Einfluss“ zu sein, kann Fedallah als eine Externalisierung eines fundamentalen, vielleicht tief verdrängten oder pervertierten Aspekts von Ahabs eigener Psyche verstanden werden. Wenn Ahab ein Mann in Rebellion gegen eine wahrgenommene kosmische Ungerechtigkeit ist, ein Mann, der sich selbst als „großartiger, gottloser, gottgleicher Mann“ auf einer zutiefst inneren und philosophischen Mission sieht, um „durch die Maske“ der Realität zu stoßen, dann könnte Fedallah den Teil von Ahab symbolisieren, der sich dieser dunklen, fatalistischen Weltanschauung vollständig ergeben hat. Er könnte ein korrumpiertes Gewissen oder einen nihilistischen Antrieb darstellen, einen Anti-Starbuck, der, anstatt zu Vorsicht und Moral zu mahnen, Ahabs zerstörerischste Impulse stillschweigend bestätigt und ermöglicht. Fedallahs „verhülltes Mysterium“ könnte tatsächlich das Mysterium von Ahabs eigenen tiefsten und erschreckendsten Überzeugungen sein, der stille, schattenhafte Motor seines unbeugsamen Willens.

Die Weiße des Wals, die Tiefen der Bedeutung: Symbolik in Moby Dick. Der weiße Wal, Moby Dick, ist das überragende zentrale Symbol des Romans, ein Wesen von so gewaltiger und facettenreicher Bedeutung, dass es zu einer scheinbar endlosen Reihe von Interpretationen eingeladen hat. Er ist weit mehr als eine bloße biologische Kreatur; er wird zu einer „Pappmaske“, einer Leinwand, auf die die Charaktere – und tatsächlich Generationen von Lesern – ihre tiefsten Ängste, Überzeugungen, Wünsche und Obsessionen projizieren. Für Ahab ist Moby Dick die Inkarnation allen Übels, die „monomanische Inkarnation all jener bösartigen Kräfte, von denen manche tiefgründigen Menschen spüren, wie sie an ihnen fressen“. Für andere mag der Wal die unbezwingbare Macht der Natur, den unergründlichen Willen Gottes, die erschreckende Leere eines gleichgültigen Universums oder die schwer fassbare Natur der Wahrheit selbst darstellen.

Das auffälligste Merkmal des Wals, seine Weiße, ist entscheidend für seine symbolische Kraft. Melville widmet ein ganzes Kapitel, „Die Weiße des Wals“, der Erforschung ihrer paradoxen Natur. Ismael katalogisiert akribisch die konventionellen Assoziationen von Weiß mit Reinheit, Unschuld, Göttlichkeit und Majestät in verschiedenen Kulturen und Kontexten – von den „gütigen“ Aspekten der „weißgekleideten Heiligen des Himmels“ bis zu den „königlichen“ Konnotationen des weißen Elefanten von Siam oder des weißen Rosses des hannoverschen Standards. Doch er argumentiert, dass eben diese Farbe, wenn sie „von freundlicheren Assoziationen getrennt und mit einem an sich schrecklichen Objekt verbunden wird,“ zu einem „verstärkenden Agens“ des Schreckens wird. Die Weiße des Eisbären oder des weißen Hais, so legt er nahe, verstärke deren Schrecken. So transzendiert in Moby Dick die Weiße ihre traditionelle Symbolik, um eine tiefgreifende existenzielle Furcht hervorzurufen. Sie kann die „stumme Leere, voller Bedeutung“ bedeuten, eine erschreckende Leere, die „herzlosen Leerstellen und Unermesslichkeiten des Universums“, die die tröstenden Illusionen von Farbe und Bedeutung abstreifen und eine zugrundeliegende, vielleicht chaotische oder sogar bösartige Realität enthüllen. Diese Ambiguität, diese Fähigkeit der Weiße, sowohl das Erhabene als auch das Schreckliche, das Heilige und das Profane zu verkörpern, macht Moby Dick zu einem unerschöpflichen Symbol für das letzte Mysterium des Universums.

Die Pequod: Eine dem Untergang geweihte Welt treibt dahin. Das Walfangschiff Pequod, auf dem der Großteil des Romans spielt, ist selbst ein starkes Symbol. Benannt nach einem von europäischen Kolonisten dezimierten Indianerstamm, trägt schon sein Name eine unheilvolle Vorahnung der Zerstörung in sich. Das Schiff wird als alt und verwittert beschrieben, geschmückt mit den Knochen und Zähnen von Walen, was ihm ein düsteres, fast feierliches Aussehen verleiht – ein „schwimmender Kadaver“, der seinem Untergang entgegensegelt. Mit seiner vielfältigen, internationalen Besatzung, die aus allen Teilen der Welt stammt und eine Vielzahl von Rassen und Glaubensrichtungen repräsentiert, wird die Pequod zu einem Mikrokosmos der Menschheit. Sie ist eine Welt im Kleinen, eine Bühne, auf der sich das große Drama menschlichen Ehrgeizes, menschlicher Torheit und Gemeinschaft abspielt. Unter Ahabs Kommando wird diese schwimmende Gesellschaft von ihrem kommerziellen Zweck abgelenkt und in ein Rachegefäß verwandelt, ein Symbol für das kollektive Schicksal der Menschheit, wenn sie von einer alles verzehrenden, irrationalen Besessenheit angetrieben wird. Ihre Reise kann auch als Darstellung des unerbittlichen Strebens des industriellen Ehrgeizes des 19. Jahrhunderts gesehen werden, insbesondere der ausbeuterischen Natur der Walfangindustrie selbst, die auf der Jagd nach ihrer Beute immer weiter in unbekannte Gewässer vordringt. Letztendlich ist die Pequod ein Schiff des Verderbens, ihr Schicksal untrennbar mit dem ihres Kapitäns und des weißen Wals verbunden, den er verfolgt.

Das Meer: Ein „Bild des ungreifbaren Phantoms des Lebens“. Der Ozean bildet die riesige, gleichgültige Kulisse für die tragische Reise der Pequod und fungiert ebenfalls als tiefgründiges Symbol. Ismael selbst reflektiert bekanntlich über die magnetische Anziehungskraft des Wassers und stellt fest, dass „Meditation und Wasser auf ewig vermählt sind.“ Das Meer repräsentiert in Moby Dick das Unterbewusste, das „große Chaos, aus dem Leben und Gott entstehen“. Es ist ein Reich von immenser Macht, Schönheit und Schrecken, das die erhabene Gleichgültigkeit der Natur gegenüber menschlichen Bestrebungen verkörpert. Der Ozean ist ein „amphibisches“ Wesen, das manchmal heiter und einladend erscheint, ein andermal seine wilde, gefährliche und zerstörerische Fähigkeit offenbart. Es verbirgt unbekannte Tiefen und Wahrheiten und spiegelt den Wal selbst wider, dessen Masse größtenteils verborgen bleibt. Für Ismael ist das Meer ein „Bild des ungreifbaren Phantoms des Lebens,“ ein Reich, in dem sich die tiefsten Mysterien der Existenz abspielen, oft mit brutalen Konsequenzen für diejenigen, die es wagen, seine Unermesslichkeit zu befahren.

Der Dublon: Ein Spiegel der Seele. Eine besonders reiche symbolische Episode ereignet sich im Kapitel mit dem Titel „Der Dublon“, in dem Ahab eine ecuadorianische Goldmünze an den Großmast der Pequod nagelt und sie demjenigen als Belohnung anbietet, der Moby Dick zuerst sichtet. Als verschiedene Besatzungsmitglieder sich der Münze nähern und sie untersuchen, enthüllen ihre Interpretationen weniger über den Dublon selbst als vielmehr über ihre eigenen individuellen Naturen, Überzeugungen und Sorgen. Starbuck sieht in ihrer Symbolik eine düstere religiöse Allegorie, die seine Ängste vor der blasphemischen Natur der Reise widerspiegelt. Der pragmatische Stubb findet eine fröhliche, fatalistische Botschaft. Der materialistische Flask sieht nur ihren Geldwert – sechzehn Dollar oder „neunhundertsechzig“ Zigarren. Ahab selbst erklärt in einem Moment tiefer Einsicht: „Dieses runde Gold ist nur das Abbild des runderen Globus, der, wie das Glas eines Magiers, jedem einzelnen Menschen wiederum nur sein eigenes mysteriöses Selbst widerspiegelt.“

Dieses Kapitel dient als meisterhafte Erkundung der Subjektivität und des eigentlichen Interpretationsaktes. Der Dublon wird zu einer leeren Leinwand, seine Bedeutung wird eher konstruiert als inhärent und hängt vollständig von der Perspektive des Betrachters ab. Diese Szene bietet einen überzeugenden Metakommentar zum Roman Moby Dick selbst. Die unterschiedlichen Interpretationen des Dublons durch die Besatzung der Pequod nehmen die vielfältigen kritischen und leserlichen Interpretationen, die der Roman im Laufe der Jahrhunderte hervorgerufen hat, direkt vorweg. So wie jeder Seemann seine Weltanschauung auf die Münze projiziert, so haben auch Literaturkritiker und Leser eine Vielzahl von Bedeutungen auf Melvilles komplexen Text projiziert. Stubbs Bemerkung „Da ist nun eine andere Lesart, aber immer noch ein Text“ unterstreicht ausdrücklich diese Verbindung zwischen der hermeneutischen Übung der Besatzung und dem umfassenderen Akt des Lesens. Der anhaltende Status des Romans als „lebendiger Text“, fähig, „zahlreiche Interpretationen“ hervorzubringen, wird in diesem Mikrokosmos der Sinnstiftung an Bord der Pequod vorweggenommen. Melville zeigt somit ein hochentwickeltes autorisches Selbstbewusstsein, indem er in seine Erzählung eine Reflexion über den subjektiven und fortlaufenden Prozess einbettet, durch den Texte Bedeutung erlangen.

Melvilles Schmiede: Walfang, Erfahrung und literarische Kunstfertigkeit. Herman Melvilles tiefgreifendes Verständnis des Meeres und des Walfanglebens stammte nicht aus akademischen Studien, sondern aus direkter, oft mühsamer persönlicher Erfahrung. 1841 heuerte er auf dem Walfänger Acushnet für eine Reise an, die ihm eine unschätzbare Ausbildung in den praktischen Aspekten, Gefahren und menschlichen Dramen der Walfangindustrie des 19. Jahrhunderts vermitteln sollte. Dieses Wissen aus erster Hand durchdringt Moby Dick mit einer unvergleichlichen Authentizität und einer Fülle lebendiger Details. Seine Beschreibungen der komplexen Prozesse der Waljagd, des Flensens und des Auskochens des Öls, der komplizierten sozialen Hierarchie an Bord eines Walfangschiffes und der schieren körperlichen Arbeit und ständigen Gefahr, der die Mannschaft ausgesetzt war, sind „umfassend und schonungslos genau“. Melville verwandelt seine Erfahrungen in eine „literarische Hommage an die Walfangindustrie“ und fängt sowohl ihre brutalen Realitäten als auch ihre seltsame, fesselnde Anziehungskraft ein. Darüber hinaus wurde er tief von der wahren Geschichte des Walfangschiffes Essex beeinflusst, das 1820 von einem Pottwal angegriffen und versenkt wurde – eine Erzählung, die einen erschreckenden realen Präzedenzfall für den zentralen Konflikt seines Romans lieferte. Diese Verankerung in gelebter Erfahrung und historischen Berichten verleiht selbst den fantastischsten Elementen seiner Geschichte eine starke Glaubwürdigkeit.

Die Sprache des Leviathans: Melvilles einzigartiger Stil. Der literarische Stil von Moby Dick ist so gewaltig, vielfältig und kraftvoll wie die Kreatur, die er verfolgt. Melville erschafft eine Prosa, die einzigartig seine eigene ist, eine reiche Mischung aus hoher Rhetorik und salziger Umgangssprache, aus dichten philosophischen Passagen und aufregend unmittelbaren Actionszenen. Seine Sprache ist „nautisch, biblisch, homerisch, shakespearesch, miltonisch, zetologisch,“ ein Zeugnis seiner umfassenden Belesenheit und seines Ehrgeizes, ein wahrhaft episches amerikanisches Werk zu schaffen. Er dehnt die Grenzen der Grammatik, zitiert aus verschiedensten Quellen und scheut sich nicht, neue Wörter und Wendungen zu prägen, wenn das vorhandene englische Vokabular sich als unzureichend für die komplexen Nuancen erweist, die er ausdrücken möchte. Diese sprachliche Erfindungsgabe – die Schaffung neuer Verbalnomina wie „coincidings“ (Zusammentreffen), ungewohnter Adjektive wie „leviathanic“ (leviathanisch) und sogar Verben aus Substantiven wie „to serpentine“ (sich schlängeln) – verleiht seiner Prosa eine dynamische, muskulöse Qualität, die perfekt zu ihrem großen Thema passt.

Der Einfluss Shakespeares ist besonders tiefgreifend, ersichtlich nicht nur in direkten Anspielungen, sondern auch in der dramatischen Struktur bestimmter Szenen und vor allem in der gehobenen, poetischen Sprache von Ahabs Monologen und Reden, die oft wie Blankverse klingen und seiner Figur eine tragische, fast mythische Statur verleihen. Biblische Kadenzen und Anspielungen durchdringen ebenfalls den Text und verleihen der Erzählung ein Gefühl moralischen Gewichts und prophetischer Dringlichkeit.

Eingestreut in dieses reiche literarische Geflecht sind die umstrittenen zetologischen Kapitel – detaillierte, oft langwierige Ausführungen zur Anatomie, zum Verhalten und zur Geschichte der Wale. Während einige Leser diese Abschnitte als langweilige Abschweifungen empfunden haben, die den Erzählfluss behindern, sind sie integraler Bestandteil von Melvilles enzyklopädischem Ehrgeiz und seiner Erforschung der Grenzen menschlichen Wissens. Diese Kapitel stellen einen Versuch dar, den Wal durch wissenschaftlichen Diskurs zu erfassen, zu klassifizieren und zu verstehen, doch unterstreichen sie letztlich das letzte Mysterium der Kreatur und die Unzulänglichkeit menschlicher Systeme, die natürliche Welt vollständig zu begreifen. Der Akt des Klassifizierens, wie Ismael ihn unternimmt, wird zu einer Metapher für das menschliche Bedürfnis, Ordnung und Sinn zu finden, selbst angesichts des Unergründlichen.

Echos im Abgrund: Moby Dicks fortwährende Reise. Die Geschichte der kritischen Rezeption von Moby Dick ist dramatisch, geprägt von anfänglicher Vernachlässigung und einer bemerkenswerten posthumen Wiederauferstehung. Wie bereits erwähnt, wurde der Roman zu Melvilles Lebzeiten weitgehend missverstanden und war kommerziell erfolglos, was zu seinem Abgleiten in die literarische Bedeutungslosigkeit beitrug. Jahrzehntelang nach seinem Tod im Jahr 1891 erinnerte man sich an Melville, wenn überhaupt, hauptsächlich für seine früheren, konventionelleren Südsee-Abenteuergeschichten wie Taipi und Omoo.

Die Wende begann im frühen 20. Jahrhundert und gipfelte in dem, was heute als „Melville Revival“ der 1920er Jahre bekannt ist. Dieses Wiederaufleben des Interesses wurde durch ein Zusammentreffen von Faktoren begünstigt, darunter ein sich wandelndes kulturelles Klima nach dem Ersten Weltkrieg, der Aufstieg des literarischen Modernismus mit seiner Wertschätzung für Komplexität und Ambiguität sowie die engagierten Bemühungen einer neuen Generation von Gelehrten und Kritikern. Schlüsselfiguren dieser Wiederbelebung waren Raymond Weaver, dessen Biografie Herman Melville: Mariner and Mystic von 1921 den Autor und sein herausforderndes Meisterwerk wieder ins öffentliche Bewusstsein rückte, und einflussreiche Schriftsteller wie D.H. Lawrence, dessen Studien zur klassischen amerikanischen Literatur (1923) Moby Dick als „ein überragend schönes Buch“ priesen. Kritiker begannen, die tiefgründige Symbolik des Romans, seine psychologische Tiefe, seine innovativen Erzähltechniken und seine kühne Erforschung existenzieller Themen zu würdigen – Eigenschaften, die sein ursprüngliches Publikum entfremdet hatten, aber tief mit modernistischen Empfindungen resonierten. Lewis Mumfords Biografie von 1929 festigte Melvilles wachsenden Ruf weiter. Diese Wiederbelebung rettete Moby Dick nicht nur vor der Vergessenheit, sondern führte auch zu einer breiteren Neubewertung von Melvilles Gesamtwerk und gestaltete den Kanon der amerikanischen Literatur grundlegend um, indem sie dessen zuvor auf Neuengland zentrierten Fokus in Frage stellte.

Das Kielwasser des weißen Wals: Anhaltender Einfluss auf Literatur, Kunst und Kultur. Seit seiner Wiederentdeckung hat Moby Dick einen langen und bleibenden Schatten auf die nachfolgende Literatur, Kunst und Populärkultur geworfen. Seine Themen, Charaktere und ikonischen Bilder haben unzählige Künstler in den verschiedensten Medien inspiriert. Romanautoren von Norman Mailer, dessen Die Nackten und die Toten bewusst Melvilles Werk widerspiegelte, bis hin zu zeitgenössischen Schriftstellern wie Cormac McCarthy und Toni Morrison haben seinen Einfluss anerkannt. Der zentrale Konflikt des Romans, seine philosophische Tiefe und seine komplexen Charaktere bieten fruchtbaren Boden für kreative Neuinterpretationen.

In der bildenden Kunst hat Moby Dick zahlreiche illustrierte Ausgaben hervorgebracht und Maler und Bildhauer inspiriert. Rockwell Kents eindrucksvolle Illustrationen für die Lakeside Press-Ausgabe von 1930 wurden ikonisch, und Künstler wie Jackson Pollock und Frank Stella haben bedeutende Werke geschaffen, die sich auf die Themen und Kapiteltitel des Romans stützen. In jüngerer Zeit unternahm Matt Kish das ehrgeizige Projekt, für jede Seite des Romans eine Zeichnung anzufertigen.

Die Geschichte von Ahab und dem weißen Wal wurde auch zahlreiche Male für Film und Fernsehen adaptiert, von frühen Stummfilmen wie Der Seeteufel (The Sea Beast) (1926) bis zu John Hustons berühmter Adaption von 1956 mit Gregory Peck in der Hauptrolle (deutscher Titel: Moby Dick). Verweise auf Moby Dick finden sich zahlreich in der Populärkultur, in der Musik (Led Zeppelins Instrumentalstück „Moby Dick“, MC Lars‘ Rap „Ahab“), im Humor (Gary Larsons Cartoons) und sogar in Fernsehserien wie „Star Trek“, deren explorative Themen mit Melvilles eigenen resonieren. Die Handlung und die Schlüsselfiguren des Romans sind tief in unserem kollektiven kulturellen Gedächtnis verankert, ein Beweis für seine rohe erzählerische Kraft und symbolische Fülle.

Moby Dick im 21. Jahrhundert: Zeitgenössische kritische Perspektiven. Die interpretative Reise in Moby Dick ist noch lange nicht zu Ende. Im 21. Jahrhundert liefert der Roman weiterhin neue Erkenntnisse, wenn er durch die vielfältigen Linsen der zeitgenössischen Literaturtheorie betrachtet wird. Psychoanalytische Lesarten erforschen die tiefen psychologischen Abgründe von Charakteren wie Ahab und sehen seine Queste als Manifestation tiefsitzender Traumata oder verdrängter Wünsche und die Pequod selbst als Behälter für die kollektive menschliche Psyche, behaftet mit Ängsten, Befürchtungen und Fixierungen. Poststrukturalistische Ansätze, insbesondere solche, die von der Derrida’schen Dekonstruktion beeinflusst sind, konzentrieren sich auf die Instabilität der Bedeutung innerhalb des Textes und untersuchen Symbole wie den Dublon, um zu veranschaulichen, wie Signifikation ein endloses Spiel von Differenzen ist, ohne ein ultimatives, festes Zentrum.

Ökokritische Interpretationen finden in Ahabs unerbittlicher Jagd auf den Wal eine starke Metapher für die oft zerstörerische und ausbeuterische Beziehung der Menschheit zur natürlichen Welt. Die Walfangindustrie des 19. Jahrhunderts selbst wird als Vorläufer der modernen Ressourcenverknappung gesehen, und Moby Dick kann als Symbol für den erbitterten Widerstand der Natur oder ihre erhabene Gleichgültigkeit angesichts menschlicher Hybris gelesen werden – Themen, die in einer Ära der Klimakrise und Umweltbedenken mit besonderer Dringlichkeit resonieren.

Postkoloniale Lesarten untersuchen die Darstellung der multinationalen und multirassischen Besatzung des Romans und erforschen, wie Charaktere wie Queequeg, Tashtego und Pip durch den oft eurozentrischen Blick des Erzählers und die gesellschaftlichen Normen des 19. Jahrhunderts dargestellt werden. Diese Analysen befassen sich mit Themen wie Kolonialismus, Rassenhierarchie, dem „Othering“ nicht-westlicher Kulturen und dem eindringlichen Erbe der Sklaverei und finden in der Pequod einen verdichteten Ort globaler Machtdynamiken und kultureller Begegnungen. Das Schiff mit seinen vielfältigen Bewohnern – die oberen Offiziere typischerweise weiße Neuengländer, das Vorschiff gefüllt mit Männern aller Rassen und Nationen – wird zu einem faszinierenden, wenn auch unvollkommenen Raum für die Untersuchung von Fragen der Repräsentation, Ausbeutung und Identitätskonstruktion, die für den zeitgenössischen multikulturellen und postkolonialen Diskurs von hoher Relevanz bleiben. Melvilles Darstellung dieser „subalternen“ Figuren bietet, obwohl durch die Linse seiner Zeit gefiltert, reichhaltiges Material für die Kritik am imperialen Unternehmen, das der Walfang auf globaler Ebene darstellte.

Interpretationen der Queer-Theorie untersuchen unterdessen die intensiven Männerbindungen an Bord der rein männlichen Gesellschaft der Pequod, insbesondere die tiefgründige und oft ambivalent erotisierte Beziehung zwischen Ismael und Queequeg. Diese Lesarten untersuchen Themen wie Homosozialität, Homoerotik, den Wunsch nach Akzeptanz und die Darstellung von Männlichkeit in einer Welt, die weitgehend ohne Frauen ist, und heben oft die rassifizierten Dimensionen dieser Beziehungen in einem Kontext des 19. Jahrhunderts hervor.

Die Fähigkeit von Moby Dick, eine so breite Palette kritischer Interpretationen zu tragen, ist ein Beweis für seine außergewöhnliche Komplexität und seine Weigerung, einfache Antworten zu liefern. Jeder neue theoretische Ansatz scheint weitere Bedeutungsschichten aufzudecken und stellt sicher, dass Melvilles Meisterwerk ein vitales und endlos faszinierendes Thema für die literaturwissenschaftliche Forschung bleibt.

Die unendliche Suche nach Bedeutung. Moby Dick ist mehr als ein Roman; es ist eine Erfahrung, eine intellektuelle und emotionale Reise, die den Leser herausfordert, provoziert und letztlich verwandelt. Seine Fülle, wie ein Gelehrter bemerkt, „nimmt mit jeder neuen Lektüre zu“. Wie Ahabs unerbittliche Jagd auf den weißen Wal mag auch die Suche des Lesers nach einem endgültigen Verständnis von Moby Dick letztlich unendlich sein. Der Roman ringt mit den „tiefsten Fragen der Existenz“, und seine tiefgründige Ambiguität stellt sicher, dass seine endgültige „Bedeutung“ so schwer fassbar und facettenreich bleibt wie Moby Dick selbst. Doch gerade in dieser Flüchtigkeit, in seiner Fähigkeit, eine scheinbar unendliche Vielfalt von Interpretationen hervorzubringen, liegt die anhaltende Kraft des Romans. Die Reise durch seine dichte Prosa, seine philosophischen Tiefen und seine eindringliche Erzählung ist ihre eigene Belohnung. Moby Dick bleibt ein tiefgründiges und beunruhigendes Meisterwerk, ein literarischer Leviathan, der weiterhin die Meere unserer Vorstellungskraft befährt und jede neue Generation einlädt, sich auf ihre eigene unendliche Suche nach Bedeutung in seinen Seiten zu begeben.